1地域包括支援センターはこんな所

地域包括支援センターは高齢者の相談窓口

"介護"が身近でない人にとってはあまり聞き馴染みのない「地域包括支援センター」。地域包括支援センターは、2005年の介護保険制度改正(介護予防の導入)に伴い開設されるようになりました。高齢化が進む日本の介護の将来を見据え、地域包括ケアシステム、つまり「地域で保健・福祉・医療といった様々な分野から総合的に高齢者を支えていくための拠点となっています。簡単に言うと、地域包括支援センターは住み慣れた地域で高齢者が元気に生活していくことをサポートするための機関です。介護予防の窓口となっているだけではなく、高齢者のさまざまな相談に対応する窓口となっています。

設置主体は各市区町村※で、人口規模に応じて原則1市区町村1センター以上となっています(平成24年4月現在で全国に4,328か所)。まずは自分が住む地域のどこに地域包括支援センターが設置されているかを調べてみましょう。

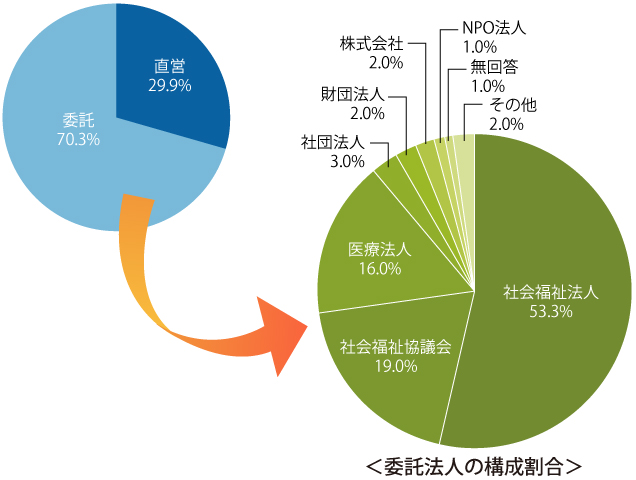

※設置主体は市区町村ですが、運営に関しては直営で実施しているものと、市区町村から委託を受けたものの2パターンがあります(図1)。

図1 地域包括支援センターの運営形態

<厚生労働省「地域包括支援センターにおける業務実態に関する調査研究事業報告書」(平成24年4月現在)より>

どんな人が配置されているの?

地域包括支援センターには、次のような専門職員が配置されています。

①社会福祉士

介護を中心に、高齢者虐待の予防や訪問販売における消費者被害など生活支援の総合的な相談にあたります。

②看護師(保健師など)

介護予防における助言や指導、虚弱高齢者の支援などにあたります。

③主任ケアマネージャー

介護全般における支援にあたるとともに、事業所のケアマネージャーからの相談や指導も行います。

地域包括支援センターでは、こうした各分野の経験豊富な専門職が連携しながら行動することで、高齢者における総合的な相談を行っています。

どんなサービスがあるの?

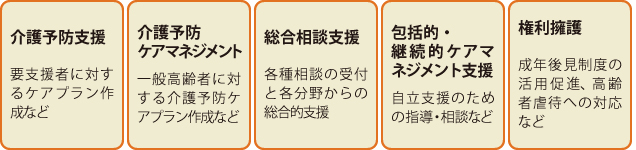

地域包括支援センターのサービスは次の5つが主軸となっています。

具体的なサービス内容は下記のようになっています。地域包括支援センターによって若干異なりますが、その地域で求められているサービスが提供されています。

- ■高齢者の在宅生活に関する総合相談(訪問、電話、来所)

- ■成年後見制度などに関する相談

- ■高齢者への虐待の対応(状況確認、関係機関との連携)

- ■介護予防に関する相談・ケアサービス

- ■医療と連携したケアサービス

- ■公的保健福祉サービスの利用申請手続きの代行や利用調整

- ■各種サービスに関する情報提供、広報及び啓発

- ■高齢者向けの住宅改修に関しての助言

-

① 地域包括支援センターはこんな所