2事業主ができること〜職場の環境を整える

社内規定を整備する

社員は企業の大切な戦力ですので、社員を失うことは企業にとってもダメージとなります。

事業主ができることとして、第1に挙げられるのが社内規定の整備です。例えば、「年間○日までは有給で介護休暇を取得できる」とした規定があれば、社員も安心して休暇をとることができ、介護と仕事の両立につながります。企業側は、通常の有給消化後は無給や減給の扱いにしても雇用保険には「介護休業手当」があり、社員に対しておおよそ給料の40%は保障されますが、会社側がきちんと規定を示すことが社員の信頼や安心に結びつきます。

約3割の事業所では介護休業制度の規定なし

厚生労働省の調査※によると、約67%の事業所が「介護休業規定制度の規定あり」と回答していますが、一方で約33%の事業所は「規定なし」と回答しています。規定していない事業所の割合は従業員数が少なくなるほど高くなっています。産業別にみると、建設業が「規定なし」約46%で最も高くなっています。

取得できる日数は対象家族1人つき5日が最も多くなっています。

※「雇用均等基本調査」(平成26年度より)

社内のバックアップ体制を整える

社内規定の整備とともに大切なのが、社員が休暇を取った場合、仕事が滞らないようバックアップする体制を日ごろから整えておくことも大切です。固有の社員しか業務を把握していないような状況は回避し、必ず連携をとるようにしておけば、介護休暇だけではなく、病欠や育児休業などとった場合でも支障を最小限に押されることができます。

制度を把握する

介護に限らず、社員が休暇を取らざるを得ない状況で一定の給料が保障できないような場合、社員やその家族の生活を維持するためにどんな社会保障があるのか、事業主はきちんと把握していることが大切です。給料を減給または停止しなければならないようなとき、雇用保険では「介護休業手当」を支給します。この介護休業手当の申請は、本人ではなく事業主です。

介護休業手当の申請

介護休業手当の申請は、事業主が行います。

- ・〈手続先〉

会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) - ・〈期 限〉

介護休業終了後、終了日の翌日から2カ月を経過する日の属する末日まで - ・〈提出書類〉

「介護休業給付金支給申請書」 - ・〈添付書類〉

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

介護休業期間の保険料は?

育児休業期間中や産前産後休業期間は、医療保険や厚生年金保険の保険料は免除になりますが、介護休業期間については免除されません。休業開始前同様に被保険者割合を負担する必要があります。また、3歳未満の子どもを養育する期間は給料が下がっても、年金額が下がらないよう従前の標準報酬額で年金額は計算されますが、介護休業期間についてはこうした措置もありません。

社員には仕組みの説明と周知を図るようにしましょう。

相談先を決めておく

内規定、法や制度に関することで相談したいことや確認したいことがあるときに問い合わせる場所が決まっていれば安心です。

・都道府県の労働局(雇用環境・均等部(室))

・社会保険労務士

・弁護士

など

仕事と介護の両立を支援する

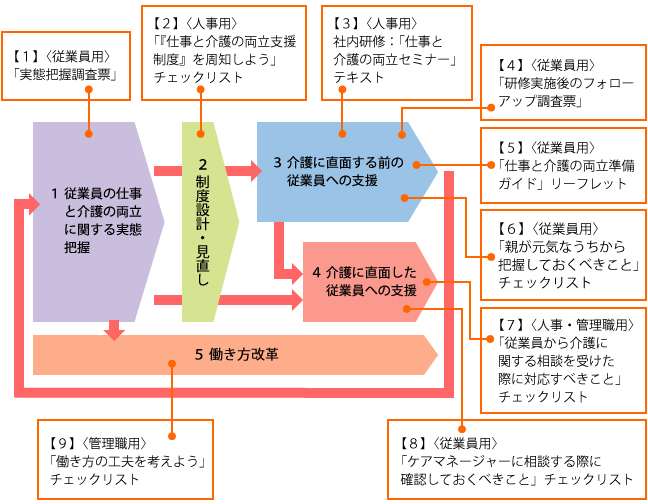

厚生労働省では事業主向けに、社員の仕事と介護の両立を支援するための具体的取組方法として「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」を設定し、その取組方法を示しました(下図)。詳細については「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/

ryouritsu/model.html)をご覧ください。

【仕事と介護の両立支援の取組方法】

仕事と介護を両立できる職場環境のシンボル「トモニン」

シンボルマーク「トモニン」

厚生労働省では、介護離職を未然に防ぎ、仕事と介護を両立できる職場環境に積極的に取り組んでいる企業はシンボルマーク「トモニン」を発行しています(登録が必要)。

企業はこのマークを自社のホームページに企業の取り組みをアピールしたり、商品や名刺に表示してイメージアップを図るなど、多様な活用ができます。

-

② 事業主ができること〜職場の環境を整える