離婚は人生の大きな転機であり、精神的にも経済的にも大きな影響を与える出来事です。

特に長年専業主婦(または主夫)として家庭を支えてきた方にとって、離婚後の生活設計は切実な問題です。

そんな中、老後の生活資金の柱となる「年金」の取り分について、公平性を確保するために設けられたのが「年金分割制度」です。

年金分割制度は大きく2つに分けられます。

それが「3号分割」と「合意分割」です。

今回は、それぞれの方法について解説をさせていただきます。

この記事の目次

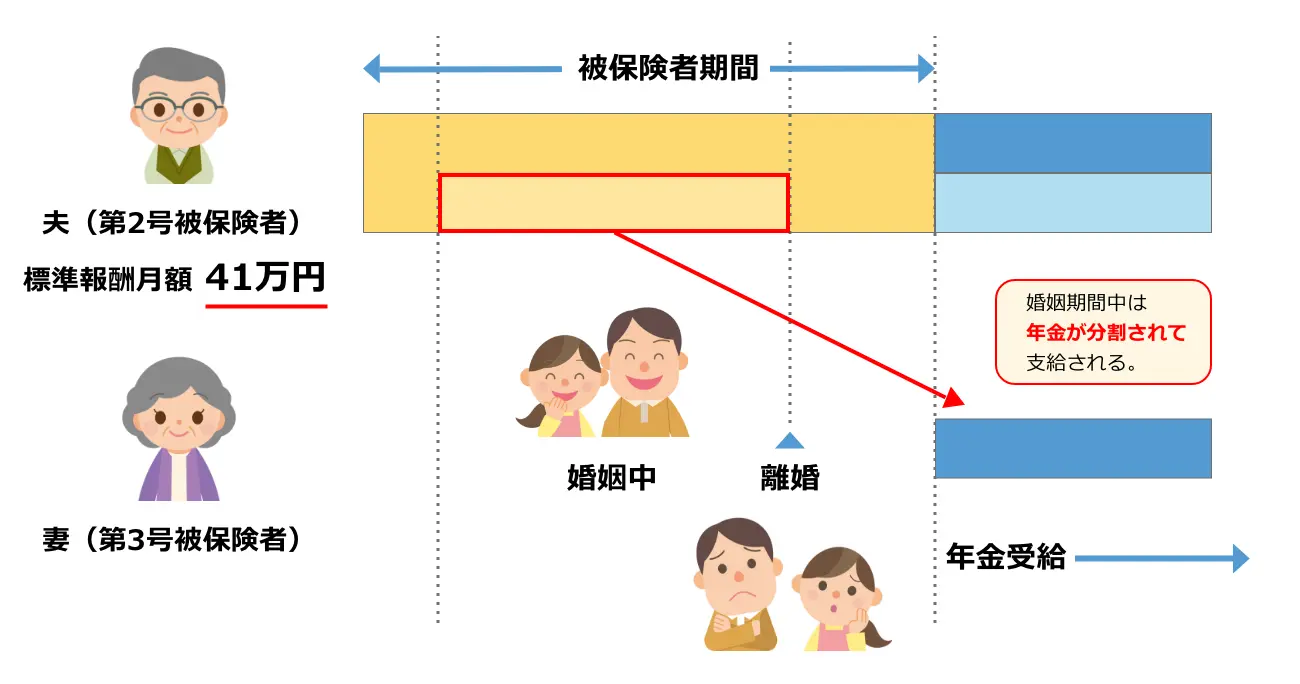

「3号分割」は請求すれば自動的に分割される

まずは「3号分割」です。

そもそも「3号分割」の「3号」って何? 本コラムの読者はピンとくると思います。

そうです。「第3号被保険者(※)」のことです。

(※)「第3号被保険者」につきましては、本サイトで掲載中の『「第3号被保険者」を学ぶ①』をご覧下さい。

第3号被保険者は、一般的には専業主婦(主夫)と呼ばれる方が入る年金制度のことです。

第2号被保険者、つまり会社員や公務員の『被扶養者(扶養される人)』が対象です。

イメージとしては扶養内の給与で働くパート主婦(主夫)が当てはまります。

「3号分割」とはこれらの方が請求をすると、制度ができた2008年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方、つまり扶養者の厚生年金を2分の1ずつ、当事者間で自動的に分割されることになります。

「自動的」と書きましたが、あくまで請求が前提です。

この場合、第3号被保険者であった方が年金事務所に離婚をした日の翌日から起算して2年以内に請求することが必要です。

この請求は一方的なものでよく、相手方の合意の必要はありません。

第3号被保険者は、会社員や公務員の家族の一方が働き、もう一方が家庭を守るという前提で作られた制度です。制度上、婚姻期間中の第3号被保険者は家庭を守る働きをしていたはずです。稼得者(給与をもらっている人)である第2号被保険者を助けていたわけで、その期間に納めた保険料も第3号被保険者の働きがあったからということになります。

そのため、年金のうち半分は請求できるのです。

なお、国民年金の老齢基礎年金は個人が加入するものなので、離婚によって影響することはありません。あくまで厚生年金の半額が請求できるのです。

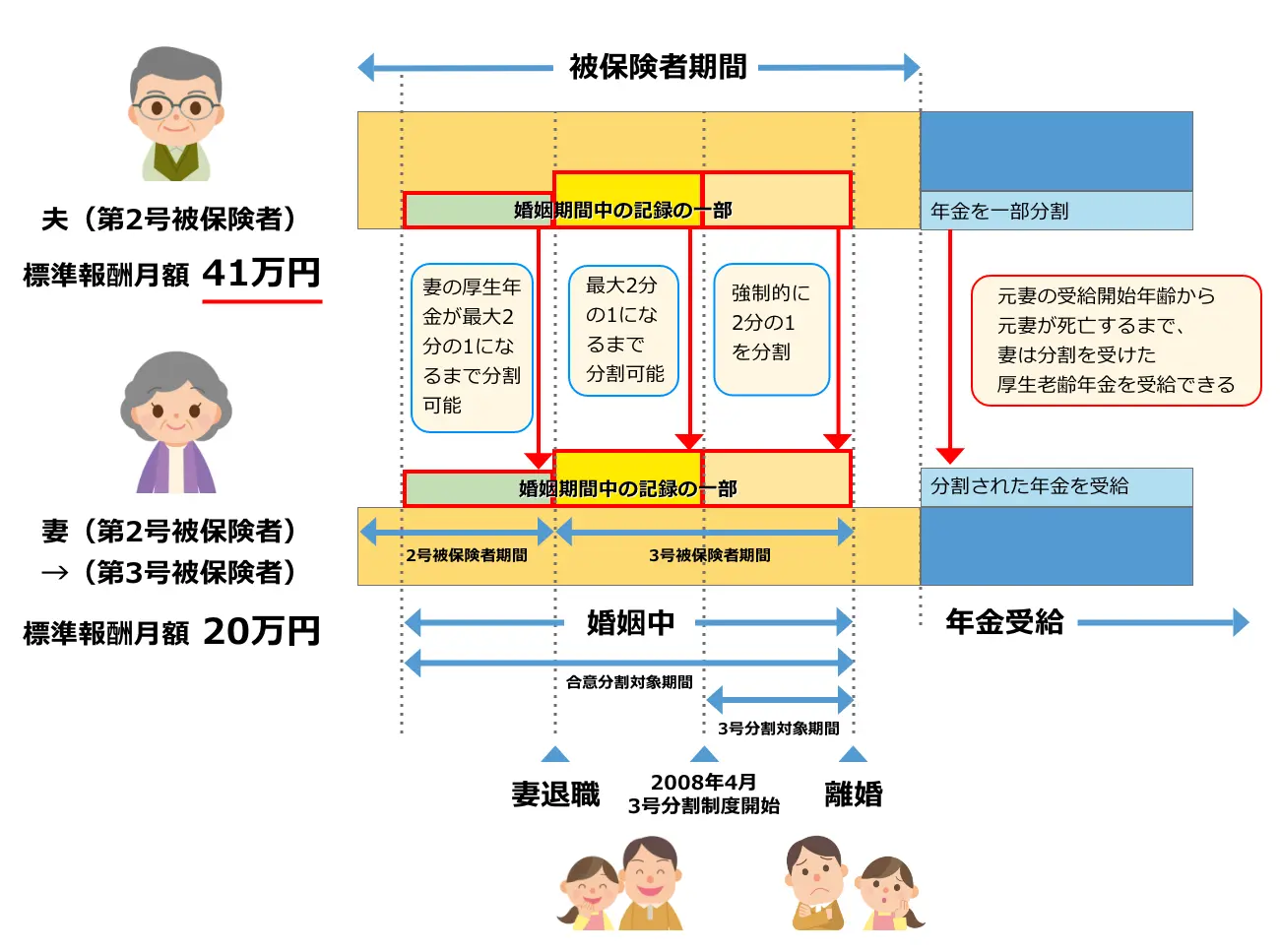

《「3号分割」のイメージ(図解)》

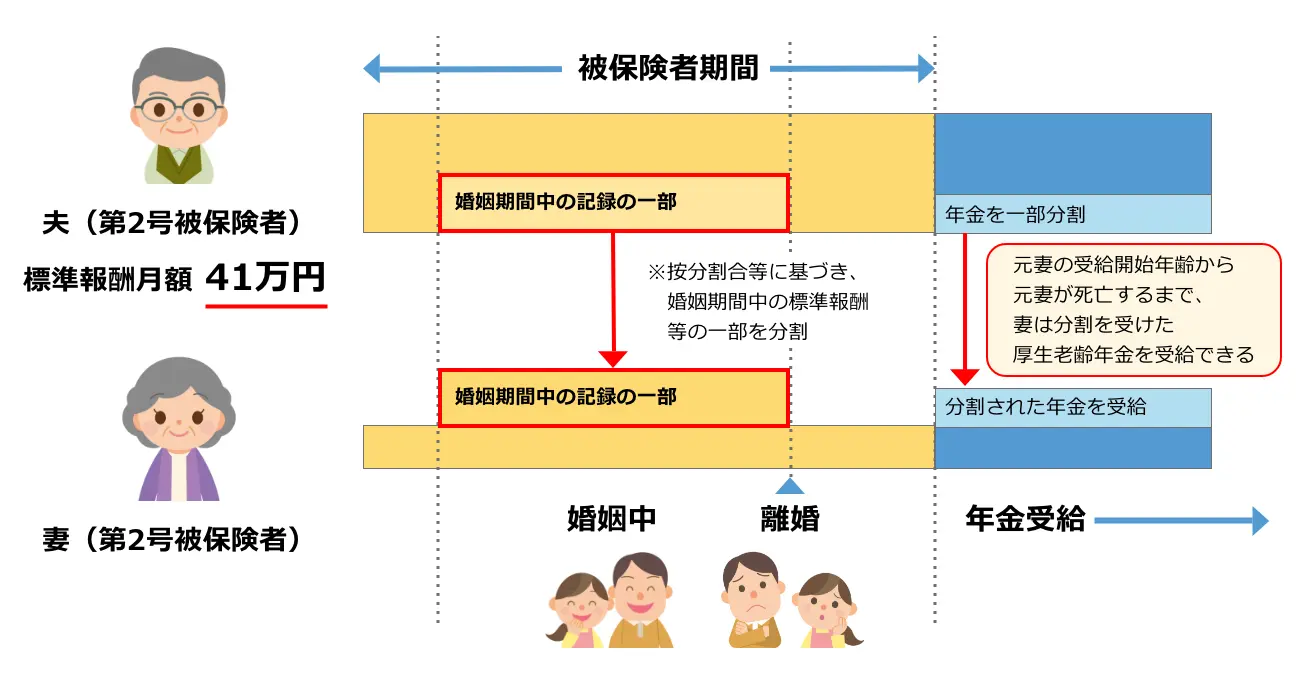

「合意分割」はお互い第2号被保険者同士の夫婦がその年金を分け合える

婚姻中はともに第2号被保険者だが、稼得(給与)の多い方がメインで経済的に支え、稼得の少ない方が補助的に働きながら家庭を守るというケースも多いでしょう。

この場合、離婚をしてしまうと、2人で家族を支えていたにも関わらず、年金額に差が出てしまうことになります。

合意分割制度では、婚姻期間中の夫婦合計、つまり、共働きでそれぞれ納めていた厚生年金を合意の元で分割する制度です。

この場合、最大で夫婦合計の年金保険納付記録のうち分割を受ける側の分割後の持ち分は50%が上限となります。あくまで上限なので、按分の割合は任意で決めて構いません。

つまり、第2号被保険者として働いていた時代の年金は、合意すれば最大で半分にできますよ、ということです。

でも、それは分割をする側、つまり年金を減らされる側の合意を得にくいのではないかと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

合意に至らない場合には、裁判手続きによってもこの割合による分割ができることがあります。

「3号分割」と同様に、離婚成立した日の翌日から2年以内に合意分割を申し出る必要があります。また、こちらも同様ですが、あくまで厚生年金が対象であり、国民年金の基礎年金は対象とはなりません。

《「合意分割」のイメージ(図解)》

按分割合を決めるために正確な情報を知ることができる

「合意分割」において、按分割合を定めるために当事者は分割の対象となる期間やそれぞれの標準報酬月額・標準賞与額を正確に把握する必要があります。

そのため、当事者双方または一方から年金事務所に請求することにより、合意分割を行うために必要な「情報通知書」を受け取ることができます。

必要な場合は、下記の「情報提供請求書」を最寄りの年金事務所にご提出ください。

◆年金分割のための「情報提供請求書」(日本年金機構ホームページより)

「3号分割」と「合意分割」の違い

ここで、一度、「3号分割」と「合意分割」を比較してみましょう。

| 「3号分割」制度 | 「合意分割」制度 | |

|---|---|---|

| 制度の開始 | 2007(平成19)年4月1日 | 2008(平成20)年4月1日 |

| 対象期間 | 特定期間(2008(平成20)年4月以降の国民年金第3号被保険者期間に限る) | 婚姻期間(2007(平成19)年4月1日よりも前を含む) |

| 分割割合 | 50% | 当事者間の合意または裁判手続きにより決められた「按分割合」に基づく |

| 請求手続き | 被扶養配偶者からの申請であり、当事者間の合意は不要。 | 申請は当事者どちらからでも可能。当事者間の合意または裁判所の決定を示す書類が必要。 |

上記のようにすんなりと分割できるケースは稀でしょう。

第2号被保険者であった期間と第3号被保険者であった期間が混在することも考えられます。

例えば、結婚した当初は会社勤め(厚生年金)をしていたのですが、お子さんが生まれると同時に専業主婦(主夫)になったケースもあるでしょう。

その場合は、両方の制度で請求をすることも可能です。

下の図をご覧ください。

婚姻中の被保険者期間(第2号被保険者や第3号被保険者)ごとに、それぞれ分割することができるのです。

少しややこしい話にはなりますが、それぞれ利用できるという事は覚えておいた方が良いでしょう。

なお、「合意分割」の請求が行われた場合、婚姻期間中に「3号分割」の対象となる期間が含まれるときは、「合意分割」と同時に「3号分割」の請求があったとみなされます。

誰にでも訪れる可能性がある危機

今や3組に1組が離婚すると言われている時代です。

それは誰の身にも起こる可能性があると言えます。

自分は大丈夫と思っていたとしても、離婚時の年金について知っていて損はありません。

離婚時というのは話し合いが難しいこともあります。

しかし、仲が悪くなったとしても、お金のこと、子どものこと、大人として話し合わなければいけないことはたくさんあります。

仲良く解決しろとは言いません。

最低限で良いので、年金のことも話し合って、あとくされの無い解決を導いていただきたいと思います。

次回は離婚と年金にかかるQ&Aです。

お楽しみに!

《「くらしすと」本コラム関連記事》

離婚時の年金分割で具体的な年金額をお知りになりたい方は下記ページをご覧ください。

■「離婚した場合、年金はどのように分割されますか?」

執筆者プロフィール

-

特定社会保険労務士

村田淳(むらたあつし)

ソフトウェア会社のコンサルタントを経て平成29年に開業。産業カウンセラーの資格を持ち、主に10人未満の企業を中心に、50社以上の顧問企業から、毎日のように労務相談を受けている。「縁を大事にする」がモットー。

-

特定社会保険労務士

林良江(はやしよしえ)

板橋区役所年金業務に10年以上携わり、現在も同区資産調査専門員として勤務しながら、令和4年より障害年金を中心に事務所を開業。「ひまわりの花言葉;憧れ・崇拝・情熱」が自分のエネルギー源。

- 次回予告 -

『離婚と年金』を学ぶ②

~“年金分割”ご質問にお答えします(Q&A)~

次回、くらしすとEYEの年金を学ぶ【第41回】では、

"『離婚と年金』を学ぶ② ~“年金分割”ご質問にお答えします(Q&A)~"

を更新予定でございます。

くらしすとEYEは「毎月15日」に更新を行います。

メールで更新をお受け取りご希望の方は、

「更新メールサービス」よりご登録お願いいたします。