ご質問に関するご回答【ご質問】特別支給の老齢厚生年金と65歳以上で支給される老齢厚生年金はどう違うのですか?

特別支給の老齢厚生年金は旧厚生年金法(1986(昭和61)年3月31日まで)の受給開始年齢60歳を段階的に改正法(1986年4月1日〜)の受給開始年齢65歳に合わせていくための特別な措置です。ですから、生年月日の早い人ほど、定額部分や報酬比例部分がより60歳に近い年齢で支給され、年金額の急激な変化を避けられるようになっています。

この記事の目次

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢 ※□部分が特別支給の老齢厚生年金

※男性は1961(昭和36)年4月2日以降生まれの人、女性は1966(昭和41)年4月2日以降生まれの人が特別支給の老齢厚生年金の支給はなくなり、すべて65歳からの受取りとなります。

※定額部分が支給される人で、20年以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、配偶者または子ども(18歳到達年度末日まで。1級・2級障害がある場合は20歳未満)を扶養している場合、定額部分をもらえる年齢に達した月から加給年金額が加算されます。この扶養されている配偶者が65歳になると、加給年金額は打切りとなりますが、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分から成り立ちますが、報酬比例部分は65歳以上で受ける老齢厚生年金と同じ計算方法で求められます。

特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢年金の受け取り額の差

【特別支給の老齢厚生年金】

特別支給の老齢厚生年金=①定額部分+②報酬比例部分(+③加給年金額)

|

①定額部分 = |

1,734円 × 乗率 × 被保険者期間月数 |

|

| (昭和31年4月2日以降生まれ) | ||

|

②報酬比例部分 = |

平均標準報酬月額×7.125/1000×2003(平成15)年3月までの被保険者期間月数 |

|

※2025(令和7)年度の場合

③加給年金額の額についてはコチラ

表A 定額部分の乗率

| 生年月日 | 乗率 | 生年月日 | 乗率 |

|---|---|---|---|

| 〜昭和2.4.1 | 1.875 | 昭和12.4.2〜昭和13.4.1 | 1.327 |

| 昭和2.4.2〜昭和3.4.1 | 1.817 | 昭和13.4.2〜昭和14.4.1 | 1.286 |

| 昭和3.4.2〜昭和4.4.1 | 1.761 | 昭和14.4.2〜昭和15.4.1 | 1.246 |

| 昭和4.4.2〜昭和5.4.1 | 1.707 | 昭和15.4.2〜昭和16.4.1 | 1.208 |

| 昭和5.4.2〜昭和6.4.1 | 1.654 | 昭和16.4.2〜昭和17.4.1 | 1.170 |

| 昭和6.4.2〜昭和7.4.1 | 1.603 | 昭和17.4.2〜昭和18.4.1 | 1.134 |

| 昭和7.4.2〜昭和8.4.1 | 1.553 | 昭和18.4.2〜昭和19.4.1 | 1.099 |

| 昭和8.4.2〜昭和9.4.1 | 1.505 | 昭和19.4.2〜昭和20.4.1 | 1.065 |

| 昭和9.4.2〜昭和10.4.1 | 1.458 | 昭和20.4.2〜昭和21.4.1 | 1.032 |

| 昭和10.4.2〜昭和11.4.1 | 1.413 | 昭和21.4.2〜 | 1.000 |

| 昭和11.4.2〜昭和12.4.1 | 1.369 |

【65歳からの老齢年金】

|

65歳からの老齢保険 |

= |

①老齢基礎年金の額についてはコチラ

②振替加算額についてはコチラ

③老齢厚生年金=「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分と同じように計算

④加給年金額についてはコチラ

⑤経過的加算=定額部分−老齢基礎年金の額

【受給する年金額の試算】

*2025(令和7)年度の年金額で比較

(例) 1964(昭和39)年4月1日生まれで下記のような女性Aさんの場合を考える

・20歳で国民年金に加入

・1986年4月1日より勤務し、60歳到達時点で退職した。

2003年3月まで平均標準報酬月額=300,000円、17年間(204ヵ月)

2003年4月以降の平均標準報酬額=400,000円、21年間(252ヵ月)

Aさんの特別支給の老齢厚生年金(年額)

(63歳から65歳になるまで:報酬比例部分のみ)

|

報酬比例部分 |

= |

300,000円×7.125/1000×204ヵ月+400,000円×5.481/1000×252ヵ月=988,535円 |

合計 988,535円

Aさんの65歳からの年金額

老齢基礎年金(満額)831,700円

老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ) 988,325円

経過的加算 790,704円(定額単価 1,734円×456)−831,700円×456/480=589円

合計 1,820,614円

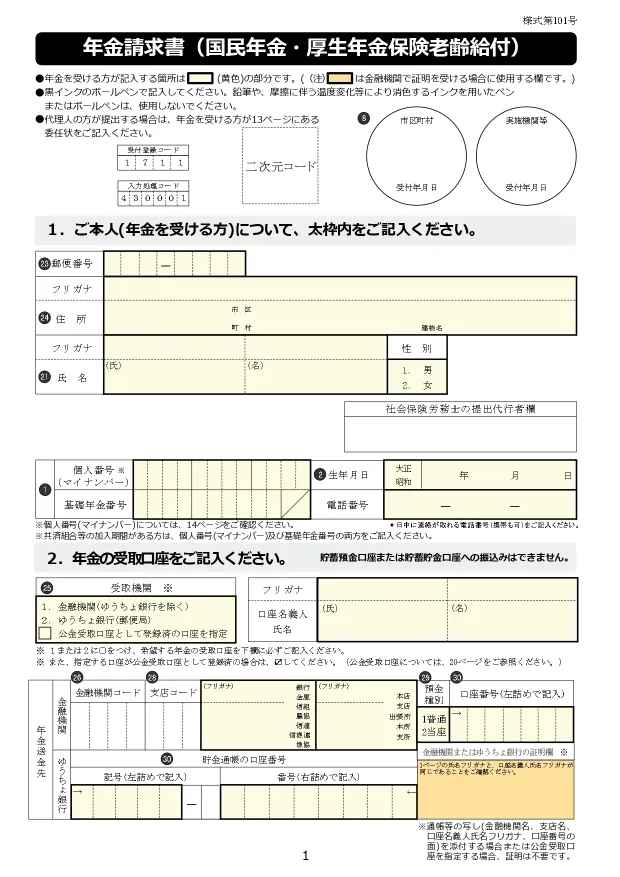

特別支給の老齢厚生年金の手続き

受給開始年齢になっても自動的に支給開始になるのではありません。必ず請求手続きが必要です。

受給開始年齢の3ヵ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」と案内のリーフレットが届きます。必要事項を記入し、受給開始年齢になったら年金事務所に提出します。

【必要なもの】

□戸籍謄本または戸籍抄本または戸籍の記録事項証明書または住民票

※日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、上記の戸籍謄本等が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。な お、マイナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。

□受取先金融機関の通帳等(本人名義)またはキャッシュカードの写し

※年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。

その他、加給年金額も受けられる人については対象者の所得証明書など、ケースによって追加になる添付書類もありますので、事前に年金事務所に確認してください

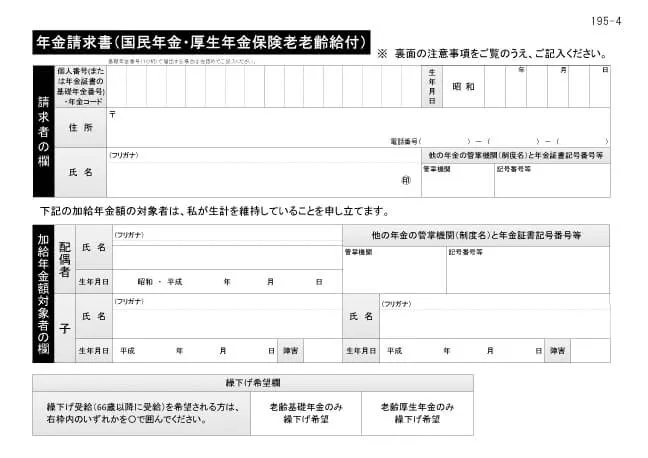

65歳になったときの手続き

特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になると、それまでの年金に代わって老齢基礎年金と通常の老齢厚生年金を受け取るようになります。このときも手続きが必要です。

65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は 前月の初旬)になると、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きます。年金額が変更になっていることを確認し必要事項を記入したら、誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)までに年金事務所 に提出します。

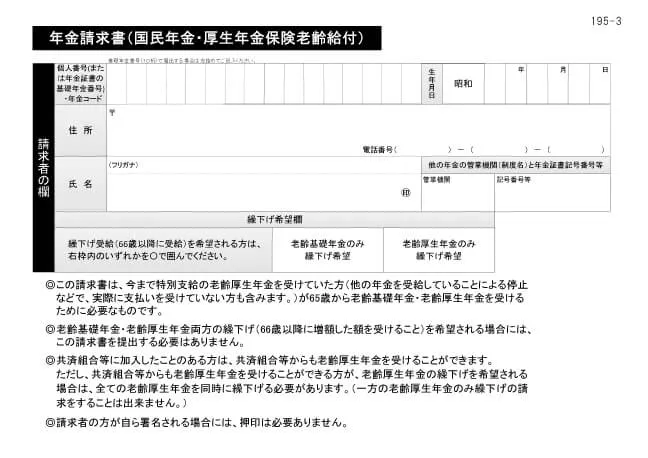

65歳から初めて老齢年金を受ける人の手続き

65歳の3ヵ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きます。必要事項を記入し、支給開始年齢になったら年金事務所に提出します。

【持参するもの】

□戸籍謄本または戸籍抄本または戸籍の記録事項証明書または住民票

※日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は、上記の戸籍謄本等が原則、不要です。マイナンバーの登録がない人でも年金請求書にマイナンバーを記入することで上記の書類は不要となります。な お、マ イナンバーの登録状況については、機構から送付された「年金請求書」や「ねんきんネット」で確認することができます。

□受取先金融機関の通帳等(本人名義)またはキャッシュカードの写し

※年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。

その他、加給年金額も受けられる人については対象者の所得証明書など、ケースによって追加になる添付書類もありますので、事前に年金事務所に確認してください

様式1 年金請求書(事前送付用)(全19ページ)

様式2 年金請求書(65歳になったとき)(加給年金対象額対象あり)

様式3 年金請求書(65歳になったとき)(加給年金対象額対象者なし)

関連ページ

- 年金はいつからもらえるの?

- 特別支給の老齢厚生年金と65歳以上で支給される老齢厚生年金はどう違うのですか?

- 特別支給の老齢厚生年金を繰上げ受給することはできますか?

- 繰下げ受給はどのような仕組みになっていますか?

- 繰上げ受給・繰下げ受給と通常の受給の場合で生涯年金額はどれくらい違いますか?

- 公務員も同様に特別支給の老齢厚生年金が支給されますか?

- 任意加入被保険者とは?

- 60歳になっても受給資格期間を満たしていない人は年金を受給できないのでしょうか?

- 配偶者の老齢年金と加給年金額・振替加算の関係は?

- 合算対象期間とは?

- 年金の受給資格期間が10年に短縮されると、被保険者にはどんな影響がありますか?