今回は、『外国人と年金』というテーマで解説します。

2025年7月20日の参議院選挙において「外国人問題」がクローズアップされました。増加する外国人住民との文化や習慣の違いから起こる様々な問題を総称してこのように呼んでいますが、総論で何か問題があるという点は共有できていても、その何が具体的に問題なのか、という焦点が主張する人によって違っていて、議論が整理できていないように個人的には感じています。

「外国人問題」という、いわば大雑把なくくりでしかない問題を解きほぐすカギは、外国人の方の置かれた立場を知る努力をすることだと思います。

本コラムでは、その外国人の方がどのような年金制度の下にこの日本で暮らしているのか、解説をさせていただきます。

この記事の目次

日本に住む外国人が増えている

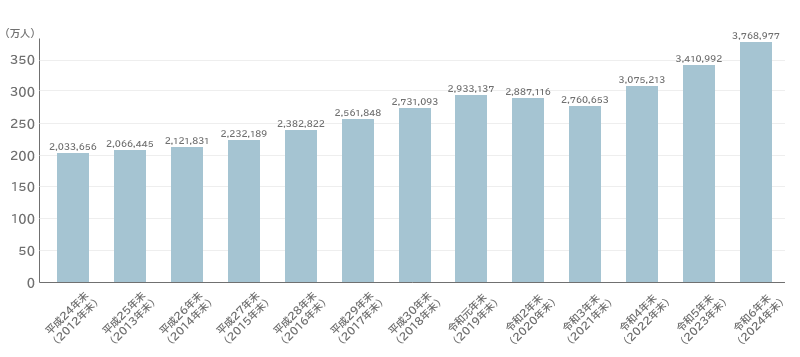

2024(令和6)年末時点における中長期在留者数と特別永住者数の合計は376万人にのぼります。つまり、日本の人口のうち、約3%が外国人ということになります。ちなみに国数は195ヶ国です。(外務省によると2025年4月現在、世界の国の数は196ヶ国です。)

この数字は前年末より約35万人の増加であり、増加率も10.5%で過去最高となります。

また、外国人労働者の数も比例して230万人と対前年比で12.4%増となっています。

ちなみに、国籍別で見ると中国が87万人で一番多く、以下ベトナム、韓国、フィリピン、ネパールと続きます。住所の地域別で見ると、東京都が約70万人で一番多く、以下大阪府、愛知県、神奈川県、埼玉県となります。

皆さんの体感のとおり、外国人の存在が私たちの生活の身近になってきていることは間違いありません。

また、この記録は出入国在留管理庁のデータなので、きちんと手続きを踏んで入国をされている方の統計です。好む好まざるにかかわらず、私たちは外国人との相互理解を進めていくことが求められているのは間違いありません。

※出入国管理庁の資料より抜粋

https://www.moj.go.jp/isa/content/001434755.pdf

年金は「属地主義」

例えば、18歳でお酒を飲んだ外国人が「私の国では18歳でお酒を飲んでも良い」と言い訳をしたら、皆さんはどう感じるでしょうか。

「ここは日本だろ」の一言ではないでしょうか。

これは法律が『属地主義』と言って、日本国内で犯罪が起きた場合、日本の法律が適用されるためです。

年金も考え方は同じです。

日本の年金制度は「国民皆年金」として設計されています。

その加入要件は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人」であり、国籍は要件になっていません。つまり、外国人でも加入義務があるのです。留学生、就労者、配偶者どの立場であっても例外はありません。

年金に加入するか否かの境目は国内に住所を有する、つまり日本に住んでいるかどうかです。逆に言えば、短期滞在の在留資格や、医療滞在目的の特定活動など、住民票が作成されないような在留資格であれば年金加入の対象外です。短期滞在だと最大でも90日ですので、これだと住んでいるとは言えない、ということになります。

一方、加入義務がある外国人の場合、日本人と同じですから、会社員として働くなら「厚生年金保険」への加入となりますし、厚生年金保険の加入要件を満たさないなら「国民年金」への加入が義務となります。

「脱退一時金」で年金制度から外れる

ここで外国人の立場に立ってみましょう。

老齢年金受給のためには、保険料納付済期間と保険料免除期間などの合算が10年以上である必要があります。しかし、外国人の中には、今は住んでいるけど、10年もいないというケースもあります。

そうなると、年金保険料が掛け捨てとなってしまい戻ってきません。これは理不尽ということで、先に支払った保険料の一部が戻ってくる制度があります。これを「脱退一時金」と言います。

日本国籍を有していないというのが要件の一つとなっていますので、外国人独自の制度と言えるでしょう。

この「脱退一時金」を受け取れるのは以下の方です。

- 日本国籍を有していない。

- 厚生年金保険または国民年金の被保険者ではない。

- 保険料納付済期間等の月数の合計が6ヶ月以上ある。

- 老齢年金の受給資格期間を満たしていない。

- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない。

- 日本国内に住所を有していない。

- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)。

要は、日本を去って、年金を6ヶ月以上払ったのに障害年金を含む年金を受給する資格が無い方、と整理できます。

国民年金加入者が受け取れる金額は2025(令和7)年度で以下の通りです。保険料納付済期間に応じて金額が決まります。

最後に保険料を納付した月が2025年(令和7年)4月から2026年(令和8年)3月の場合

| 保険料納付済期間等 の月数(※) |

支給額計算 に用いる数 |

支給額 (令和7年度) |

|---|---|---|

| 6月以上12月未満 | 6 | 52,530円 |

| 12月以上18月未満 | 12 | 105,060円 |

| 18月以上24月未満 | 18 | 157,590円 |

| 24月以上30月未満 | 24 | 210,120円 |

| 30月以上36月未満 | 30 | 262,650円 |

| 36月以上42月未満 | 36 | 315,180円 |

| 42月以上48月未満 | 42 | 367,710円 |

| 48月以上54月未満 | 48 | 420,240円 |

| 54月以上60月未満 | 54 | 472,770円 |

| 60月以上 | 60 | 525,300円 |

※日本年金機構HPから抜粋

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

これらの金額は国民年金(2025(令和7)年度は17,510円)を半年ごとに区切った範囲のうち、一番少ない月数を納付した場合の半額です(上限あり)。

6ヶ月日本に住んでいた方の場合、17,510円×6=105,060円納付していますので、その半額の52,530円が返ってきます。

また、厚生年金保険にも「脱退一時金制度」があります。

支給要件はほぼ一緒ですが、厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間が6ヶ月以上必要です。なお、障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有していないことも条件となっています。

「厚生年金 脱退一時金制度」の計算式

◆計算式:「被保険者であった期間の平均標準報酬額」×「支給率」

ここで支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものをいいます。

《厚生年金 脱退一時金制度の支給率》

| 保険料納付済期間等 の月数(※) |

支給額計算 に用いる数 |

支給率 |

|---|---|---|

| 6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |

| 12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |

| 18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |

| 24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |

| 30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |

| 36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |

| 42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |

| 48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |

| 54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |

| 60月以上 | 60 | 5.5 |

なお、最終月が2021年(令和3年)3月以前の場合は、これまで通り36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

| 保険料納付済期間等 の月数(※) |

支給額計算 に用いる数 |

支給率 |

|---|---|---|

| 6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |

| 12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |

| 18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |

| 24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |

| 30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |

| 36月以上 | 36 | 3.3 |

※日本年金機構HPから抜粋

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

仮に2025(令和7)年11月に会社員で標準報酬月額300千円(厚生年金保険料額:27,450円)の方が1年、日本で働いた後に帰国した場合、支払った保険料は27,450円×12ヶ月=329,400円となります。

そして、この方の「脱退一時金」は下記のとおりです。

◆厚生年金の脱退一時金◆

300,000円×1.1(支給率)=330,000円となります。

なお、厚生年金に入っていた場合は、厚生年金保険の脱退一時金が適用されます。

ただし、国民年金の期間と厚生年金の期間を両方持っており、それぞれの期間で要件を満たしていれば、それぞれの脱退一時金を申請できます。

社会保障協定による救済

もう一つ、長期的な救済として「社会保障協定(年金協定)」があります。

これは日本と相手国との間で年金の二重加入を防ぎ、また年金加入期間を通算できるようにする国際的な取り決めです。

例えば、日本とドイツの協定では、日本で5年、ドイツで7年働いた場合、それぞれの国の期間を合算して12年とみなすことで、受給資格を満たせるようになります。

なお、国ごとにそのルールは違うことになります。

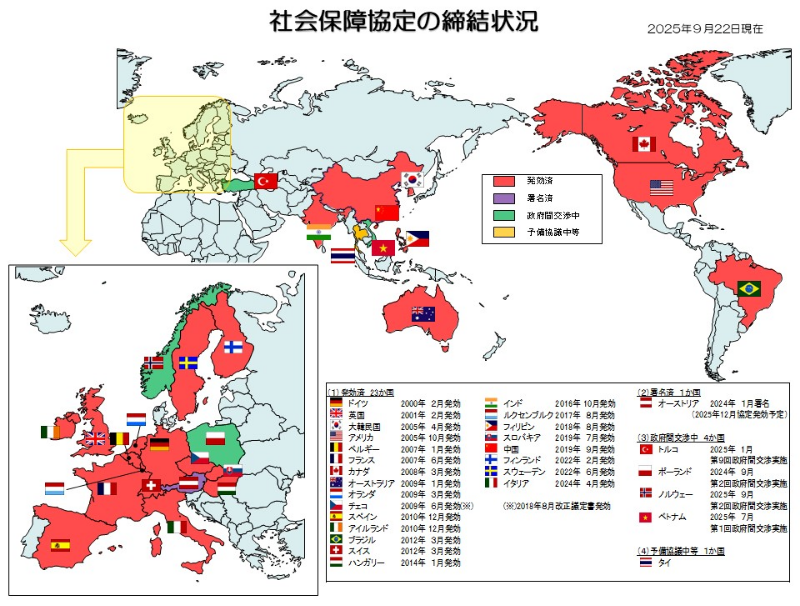

現在、社会保障協定を締結して発効済なのは23ヶ国(2025(令和7)年9月10日現在)にのぼります。

欧米主要国は概ね締結済のイメージですが、一方で日本への入国が活発化しているベトナムやミャンマーなど東南アジア各国は未締結の国も多いという状況です。

国籍を超えた支え合い

日本に定住する外国人にもまた、日本の年金制度を支える一員となっていただきます。

外国人が増加していく以上、外国人への情報提供(多言語化、簡素化)や協定国の拡大などの課題を乗り越える必要があります。

そして、彼らがその一員となることで、日本人の外国人への理解、そして共存に一歩近づけるとも言えます。ひいては、冒頭で漠然と示された「外国人問題」の解決につながるのではないでしょうか。

次回はグローバルな年金制度の比較をしながら、日本の年金制度の特徴を解説させていただきます。お楽しみに!

執筆者プロフィール

-

特定社会保険労務士

村田淳(むらたあつし)

ソフトウェア会社のコンサルタントを経て平成29年に開業。産業カウンセラーの資格を持ち、主に10人未満の企業を中心に、50社以上の顧問企業から、毎日のように労務相談を受けている。「縁を大事にする」がモットー。

-

特定社会保険労務士

林良江(はやしよしえ)

板橋区役所年金業務に10年以上携わり、現在も同区資産調査専門員として勤務しながら、令和4年より障害年金を中心に事務所を開業。「ひまわりの花言葉;憧れ・崇拝・情熱」が自分のエネルギー源。

- 次回予告 -

『外国人と年金』を学ぶ②

~各国の年金制度から

日本の年金制度を学ぶ~

次回、くらしすとEYEの年金を学ぶ【第45回】では、

"『外国人と年金』を学ぶ② ~各国の年金制度から日本の年金制度を学ぶ~"

を更新予定でございます。

くらしすとEYEは「毎月15日」に更新を行います。

メールで更新をお受け取りご希望の方は、

「更新メールサービス」よりご登録お願いいたします。