2なぜ地域での支援が必要?

高齢化が加速する日本と地域包括ケアシステム

前ページでも紹介したように、地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの根幹を支える拠点として重要な存在です。ではそもそも、地域包括ケアシステムとはどんな目的でできたものなのでしょうか? それは日本がかかえる高齢化社会の加速に由来しています。いまや、65歳以上の人口は国民の1/4に相当し、約3,000万人を超えています。高齢化が進めば医療や介護の需要も増加します。それは、国の医療費負担や介護費負担が増加することを意味し、ひいては高齢者個人に対する負担額の増加に加え、若い世代への増税といった負担をも予期させます。そこで、これ以上の負担を避けるためにも、高齢者の自立が急務となったわけです。それは、病気や介護の予防を意味します。医療や介護になるべく頼らず、また、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で継続して生活していけるようにと構築された支援体制が地域包括ケアシステムなのです。

将来に向けて

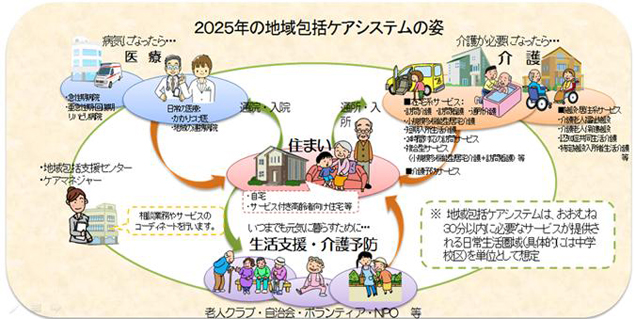

地域包括ケアシステムは、厚労省が団塊の世代が75歳以上となる2025年を目処に実現することを描いて構築したものです。今着々と実現しつつあるネットワークの最終形態、未来予想図をみてみましょう。(下図)『私達が住む住まい』をベースに「医療」「介護」「生活支援や介護予防」のプロフェッショナルが連携し合い、これら別々の様々な社会資源が1つの輪となって高齢者をサポートするために存在することが求められています。そして最初の窓口であり、相互をつなげる役割を果たす「地域包括支援センター」の充実がいま期待されているのです。

まだまだ発展途上

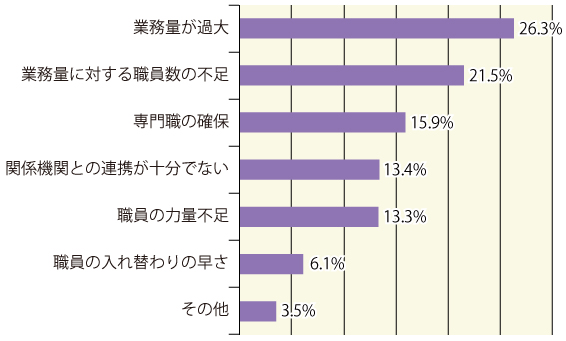

2025年に向けてあと残り12年、現在2013年における地域包括支援センターの役割はどれだけ地域で果たされているのでしょうか? 実際は、介護予防における業務への負担が重いことや人員不足から、包括的なケアマネジメントや高齢者の権利擁護などといった業務にまで及ばないセンターも少なくないようです。また、異なる分野との連携がまだスムーズにいっていないところもあるようです(図2)。

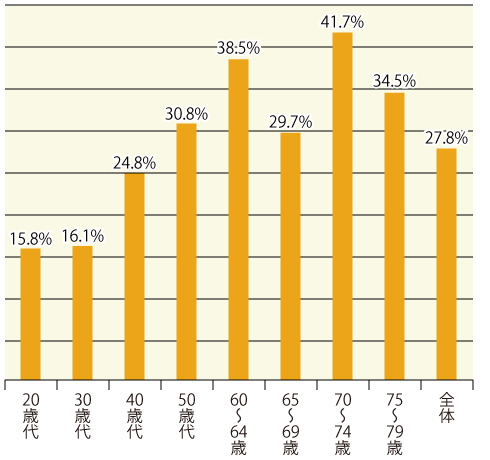

問題は地域包括支援センター側だけではありません。「地域包括支援センターって知っていますか?」、その問いに「知っている」と回答したのは、全体のわずか27.8%です(図3)。20歳代、30歳代ともなると、10%台となっています。地域包括支援センターの周知を図り、自分のためだけではなく家族のためにも、もっと広く知ってもらい活用してもらうことが必要なようです。

さまざまな課題を抱えながら、地域の頼れる存在として今後も変化を遂げていくだろう地域包括支援センター。これからの動向に注目していきましょう。

図2 地域包括支援センターが抱える課題

<厚生労働省「地域包括ケア推進指導者養成研修資料」(平成24年度)より>

図3 地域包括支援センターの認知度(知っている人の割合)

<厚生労働省「社会保障制度に関するアンケート(平成23年)より>

-

② なぜ地域での支援が必要?