これまで介護保険制度の介護予防サービスに位置付けられていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、平成27年度より「介護予防・日常生活支援総合事業」として市区町村の管轄に組み込まれました。平成29年度までは猶予期間となっていますが、厚生労働省の調査によると全国1,579市区町村のうち、平成28年1月4日現在ですでに開始している市区町村は約18%でした。平成28年度中に実施を予定しているのは約20%、それ以降何らかの形で実施を予定しているのは約60%でした。実施時期が未定のところは32自治体(全体の約2%)です。こうしてみると、介護予防は新しい総合事業のなかでより地域に根差したものになっていく過程がわかります。一方で、国の制度を離れて地域の独自性や差異が明確になるのもこの時期です。

そこで、介護予防に対する市区町村の新しい取り組みをみるために、いくつか市区町村の日常生活支援総合事業を連載で紹介していきます。その前に、第1回目は「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要として、何がどう変わるのかをまとめました。

1国から地域へ…より生活に密着したサービスを

介護保険制度の一部が市区町村に移行

介護保険制度の介護予防サービスの一つであった「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、平成27年度の介護保険制度改正で、平成27年4月から30年3月までに各市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されることになりました。移行の状況はそれぞれの地域で差が出ています(表1)。

介護保険制度の介護予防訪問介護

要支援1・要支援2の人が利用できる。ホームヘルパーが自宅を訪問して介護や生活上の援助を受ける。

介護保険制度の介護予防通所介護

要支援1・要支援2の人が利用できる。利用者がデイサービスセンターなどに通い、日常生活の支援や機能訓練を受ける。

なぜ市区町村に委ねることになったのか

高齢化が進み要介護人口が増えるにつれ、利用者のニーズも多様化してきました。また、予防の大切さがより強調されようになりました。そこで、地域のなかでより利用者の生活に密着した多様なサービスを提供すること、要支援・要介護と認定されなかった人に対しても生活上の支援を行うことが、高齢者の生活の充実や介護予防につながり、ひいては介護費用の縮小につながるとして、介護保険制度の一部(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)が市区町村に委ねられることになりました。

表1 総合事業の実施状況

|

(単位:市区町村) |

|||||||

| 平成27年度中 | 平成28年度以降 | 未定 | 平成27年度中 | 平成28年度以降 | 未定 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 36 | 117 | 3 | 滋賀 | 2 | 17 | 0 |

| 青森 | 2 | 38 | 0 | 京都 | 1 | 25 | 0 |

| 岩手 | 4 | 20 | 0 | 大阪 | 1 | 40 | 0 |

| 宮城 | 3 | 32 | 0 | 兵庫 | 33 | 38 | 0 |

| 秋田 | 5 | 14 | 3 | 奈良 | 7 | 3 | 3 |

| 山形 | 2 | 32 | 1 | 和歌山 | 0 | 30 | 0 |

| 福島 | 21 | 38 | 0 | 鳥取 | 2 | 14 | 1 |

| 茨城 | 4 | 38 | 2 | 島根 | 0 | 11 | 0 |

| 栃木 | 1 | 24 | 0 | 岡山 | 1 | 26 | 0 |

| 群馬 | 22 | 11 | 2 | 広島 | 2 | 20 | 0 |

| 埼玉 | 16 | 45 | 0 | 山口 | 0 | 19 | 0 |

| 千葉 | 29 | 23 | 2 | 徳島 | 1 | 24 | 0 |

| 東京 | 12 | 45 | 5 | 香川 | 0 | 17 | 0 |

| 神奈川 | 11 | 22 | 0 | 愛媛 | 4 | 16 | 0 |

| 新潟 | 2 | 27 | 1 | 高知 | 12 | 18 | 0 |

| 富山 | 2 | 7 | 0 | 福岡 | 12 | 18 | 0 |

| 石川 | 4 | 15 | 0 | 佐賀 | 0 | 6 | 1 |

| 福井 | 0 | 16 | 長崎 | 3 | 16 | 0 | |

| 山梨 | 3 | 22 | 2 | 熊本 | 4 | 41 | 0 |

| 長野 | 2 | 57 | 40 | 大分 | 13 | 5 | 0 |

| 岐阜 | 5 | 28 | 3 | 宮崎 | 3 | 22 | 1 |

| 静岡 | 4 | 31 | 0 | 鹿児島 | 7 | 36 | 0 |

| 愛知 | 2 | 49 | 0 | 沖縄 | 10 | 4 | 0 |

| 三重 | 3 | 5 | 0 | ||||

「総合事業」とは?

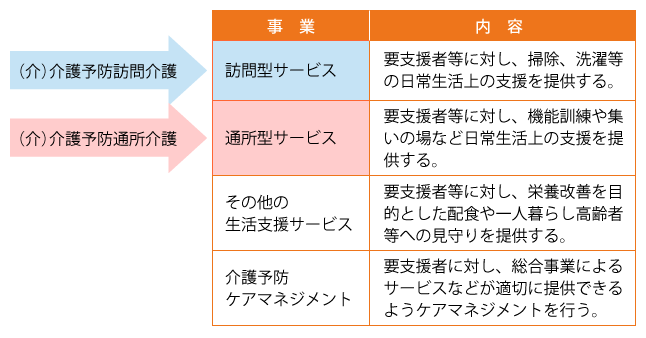

それでは、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「総合事業」とはいったい何を示しているのでしょうか。総合事業は2種類の事業から構成されます。一つは「介護予防・生活支援サービス事業」で介護保険制度から移行した2つのサービスもここに含まれます(図1)。もう一つは「一般介護予防事業」で、介護保険制度で要支援・要介護と認定されなかった人に対しても介護予防に向けた支援を行うための事業です(図2)。

図1 総合事業その1:介護予防・生活支援サービス事業

図2 総合事業その2:一般介護予防事業

| 事 業 | 内 容 |

|---|---|

| 介護予防把握事業 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する人を把握し、介護予防活動へつなげる。 |

| 介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 |

| 地域介護予防活動支援事業 | 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 |

| 一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 |

| 地域リハビリテーション活動支援事業 | 介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を行う。 |

-

① 国から地域へ…より生活に密着したサービスを