2利用者にとって何が変わるか

多様な事業主体による多彩なサービスが受けられる

「介護予防・日常生活支援総合事業」を支える体制は、市区町村を中心に民間業者、NPO団体、各種協同組合、社会福祉法人、ボランティアと多様です。このことにより利用者のニーズに応じられる多彩なサービスが展開されます。

〈例〉

【これまでの介護予防訪問介護】

訪問介護事業所により、介護保険制度に則ったサービスを提供する。

![]()

【介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス】

既存の訪問介護事業所による身体介護。生活援助の介護

(従来の介護保険制と同様のサービス)

+

・NPO、民間事業者等による掃除・選択等の生活支援サービス

・ボランティアによるゴミ出し等の生活支援サービス

・必要に応じて専門的なサービス

<例2>

【これまでの介護予防通所介護】

通所介護事業所により、介護保険制度に則ったサービスを提供する。

![]()

【介護予防・日常生活支援総合事業における通所介護型サービス】

既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護

(従来の介護保険制と同様のサービス)

+

・NPO、民間事業者等によるミニデイサービス

・コミュニティサロンや住民主導の運動・交流

・リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等が関与する教室

・必要に応じて専門的なサービス

より求められるケアマネジメントの力

これまでは地域包括支援センターが介護予防のケアマネジメントを行っていましたが、「介護予防・日常生活支援総合事業」では生活支援コーディネーターが関係事業者間の情報を共有し、利用者のニーズと提供されるサービスをつなぐ活動をします。介護保険制度から移行された訪問型サービスや通所型サービスだけではなく、そのほかの生活支援サービスと多様なサービスが展開されるなか、地域に不足するサービスを創出して、いかに利用者のニーズに対応し介護予防に役立つサービスにつなげることができるか、生活支援コーディネーターのケアマネジメント力がますます求められることになります。

要支援・要介護でなくても利用できるサービスがある

【これまで要支援1・要支援2だった人】

要支援認定により、引き続き介護保険制度の介護予防サービスを受けることができます。さらに、「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスと通所型サービスなどや一般の介護予防サービス(P1.図1・2)を受けることができます。介護保険制度は受けずに「介護予防・生活支援総合事業」のサービスだけを受けることも可能です。

【要支援・要介護に該当しない高齢者】

訪問型サービスや通所型サービスは受けられませんが、それ以外の生活支援サービスや一般の介護予防サービス(P1.図1・2)を受けることができます。すべての高齢者が受けることができる住民主導型のサービスです。

費用は市区町村ごとに決定される

介護保険制度のサービスでは、国により介護報酬の単位が決定しており、市区町村ごとに単価を乗じて費用を計算しています。一方、「介護予防・日常生活支援総合事業」では市区町村ごと、さらには事業主体によって異なります。しかし、運営にあたってはボランティアや社会福祉法人などが参入することや市区町村の補助金により利用しやすい金額になっています(無償のものも多い)。ただし、介護保険制度のように利用額に上限がもうけられてはおらず、高額介護サービス費といったものもありませんので、生活支援コーディネーターとよく相談することをお勧めします。

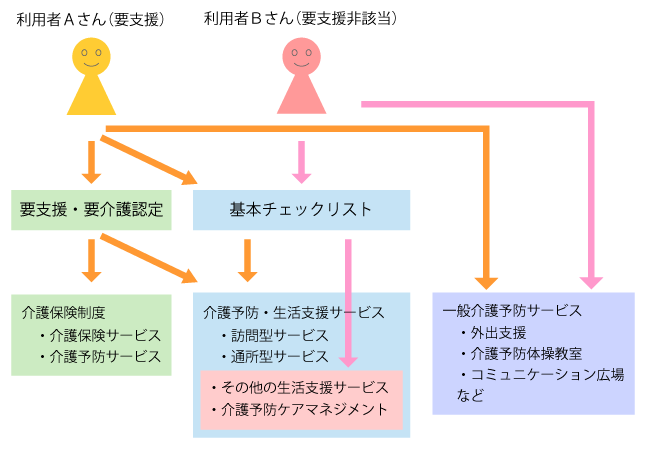

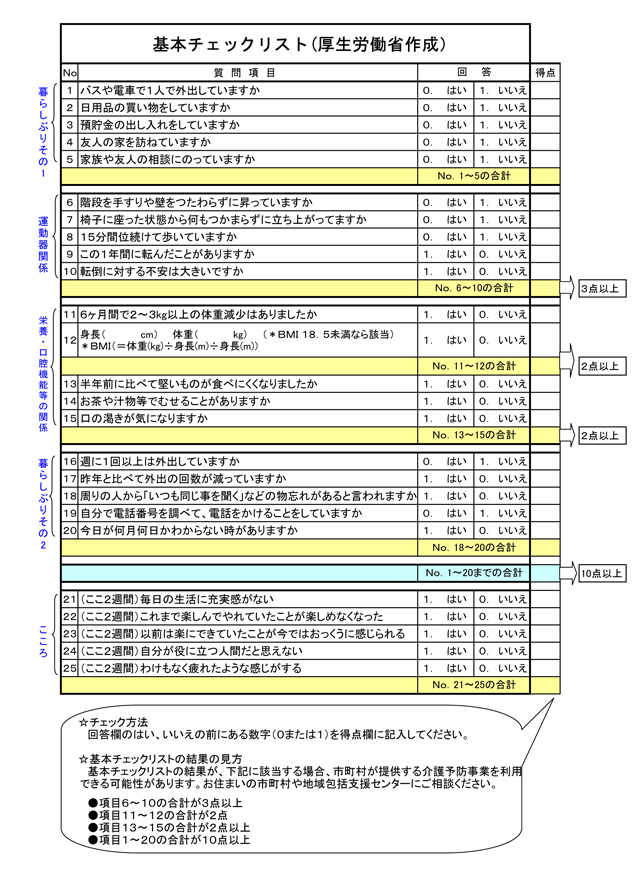

手続きは「基本チェックリスト」のみ、または不要

介護保険制度を利用したい人は、必ず要支援・要介護認定を受けていなければ利用することができません。一方、「介護予防・日常生活支援総合事業」では、手続きが簡便化・スピード化されています(図3)「介護予防・日常生活支援総合事業」と介護保険制度の両方を利用する人は、要支援・要介護認定が必要ですが、「介護予防・日常生活支援総合事業」だけを利用したい人は、「基本チェックリスト」(図4)だけで手続きすることができます。また、一般の介護予防サービス(P1.図2)だけ受ける人は特に手続きは必要ありません。

図3

図4 基本チェックシート(厚生労働省)

-

② 利用者にとって何が変わるか