1ロコモって何?

お話を伺った大江隆史先生(『ロコモ チャレンジ!推進協議会』委員長、NTT東日本関東病院整形外科主任医長)

超高齢社会となり、元気に老後を過ごすためには「介護予防」が大切なキーワードだということはご存知の方も多いでしょう。

でも、まだ先のことと思っていませんか? 実は、「歳だから」と済ませてしまいがちな節々の痛みが、将来、健康寿命に関わる可能性があるのです。

「ロコモティブシンドローム」という言葉で運動器障害の怖さを啓発する『ロコモ チャレンジ!推進協議会』委員長であり、NTT東日本関東病院整形外科主任医長の大江隆史先生にお話を伺いました。

年齢とともに低下する移動能力

ロコモティブシンドロームとは、身体を動かす器官に何らかの障害が生じ、歩くことが困難になってしまう状態をいいます。予防啓発サイトでは、『筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、もしくは複数に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの支障をきたしている状態』と定義されています。大江先生に詳しく説明していただきました。

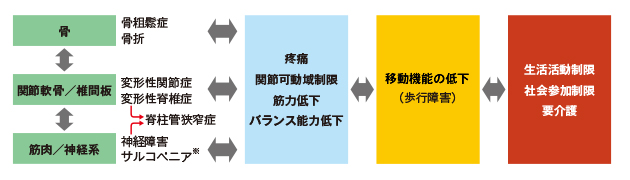

図1 ロコモティブシンドロームの概念図

※加齢に伴う筋量・筋力の低下のこと。

日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイトより。

「図1は、ロコモティブシンドロームの概念を図式化したものです。緑の部分に、加齢によって障害が起きがちな『運動器』を示しています。運動器とは、人間の運動をつかさどる器官のことをいいます。運動といっても、スポーツというような特別な意味ではありません。立ち上がって家事をしたり、寝室まで歩くだけでも、動くことはすべて『運動』です。人間が運動するときに体を支える骨、動くための関節、それを動かすための筋肉や神経系がここに入っています。

これらの運動器に、機能障害や痛みが起こり(図1の青の部分)、それが進むと歩行が難しくなり(黄の部分)、さらに進めば要介護にもなる(赤の部分)という構造になっています。

『ロコモティブ(locomotive)』とは、英語で『移動能力』という意味です。移動能力にまつわる一群の症状を表す言葉として、「ロコモティブシンドローム(通称"ロコモ")」という名前がつきました。運動器の病気から病気の予備軍まで、運動器の障害のために移動する能力が落ちた状態の全体を"ロコモ"と呼んでいます。」

ロコモの原因

では、なぜロコモになってしまうのでしょうか。図1の中に示されている要因について、見てみましょう。

骨粗鬆症

骨がもろくなると、ちょっとしたことで折れてしまいます。骨の強度が弱くなる病気を「骨粗鬆症」、それによって折れてしまうことを「骨脆弱性骨折」といいます。

変形性関節症/変形性脊椎症

ひざや股関節など、関節の軟骨がすり減って滑らかさやクッション性が損なわれたり、関節がゆるんだりした状態を「変形性関節症」、背骨の軟骨に同様ことが起こると「変形性脊椎症」といいます。

脊柱管狭窄症

背骨の中にある、手足に行く神経が通っている穴(脊柱管)が、軟骨がはみ出したり、靱帯が分厚くなったりして狭くなった状態。神経は脳から首を通って手、さらに降りて背骨を通って足に行くので、その通り道が狭くなると、脳の命令が手足に届きにくくなります。すると、足は悪くなくても長く続けて歩けなくなってしまいます(「間欠跛行」)。

サルコペニア

歳とともに筋量・筋力が減っていくこと。「加齢性筋肉減少症」ともいいます。

「このような病気と、そこから来る痛み・関節の動きの悪化・筋肉の衰え・バランスを保つ能力の低下、その全体がロコモの要因になります。図1で、これらの要因についている矢印が両向きになっているのは、たとえば『骨が折れる→筋肉が弱る→関節がゆるくなったりして関節が痛む→筋肉がさらに弱る…』というように、この中を行ったり来たりしながら、だんだん黄色信号、赤信号へと進行することを表しています。高齢者の方は要因を複数持っていることも多く、それらが連鎖したり、1+1が3になるように要因が複合して悪化していく場合があるので、移動できるかを総合的に考える必要があるのです。」(大江先生)

-

① "ロコモ"って何?