2介護が必要になるとお金がかかる

介護保険の改正 (平成27年8月1日以降)

一定以上の所得のある方は負担割合が2割になります。

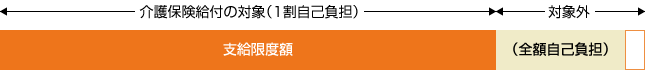

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合について利用者負担が必要です。この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割でしたが、65歳以上(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割負担になります。

2割負担になるのはどういう人ですか?

65歳以上の方で、合計所得金額※1が160万円以上の方です(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)※2。ただし、合計所得金額※1が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が 2人以上いる世帯※3で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額※4」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。

|

※1 |

「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。 |

|

※2 |

これは、65歳以上の方のうち所得が上位20%(全国平均)に該当する水準です。実際に影響を受けるのは介護サービスを利用されている方ですが、これは在宅サービス利用者のうち15%程度、特別養護老人ホーム入所者の5%程度と推計されます。 |

|

※3 |

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。 |

|

※4 |

「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。 |

月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります

(平成27年8月1日以降にご利用されたサービスのご負担分から)

介護サービスを利用する場合の利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は37,200円でが、特に所得の高い現役並み所得相当の方がいる世帯の方については、負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

| 区 分 | 負担の上限(月額) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | ※〈新設〉 | |||||

| 世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) | ||||||

| 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | ||||||

|

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

※ |

|||||

| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | ||||||

|

※ |

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。 |

同一世帯内に課税所得※1145万円以上※2の65歳以上の方がいる場合に対象になります。ただし、

| ・ | 同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満 |

| ・ | 同一世帯内に65歳以上の方が2人以上いる場合:それらの方の収入の合計額が520万円未満である場合には、その旨を市区町村にあらかじめ申請することで 37,200円になります。 |

|

※1 |

「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。 |

|

※2 |

この基準は、医療保険における70歳以上の高額療養費の限度額に係る基準と同様です。 |

食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります

(平成27年8月1日以降にご利用されたサービスのご負担分から)

○介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減があります。

○在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を更に高めるため、食費・部屋代については、一定額以上の預貯金等の資産を持つ方等には全額自己負担となるよう基準の見直しを行うことになったものです。社会保険の負担の基準に「預貯金等の資産の額」が取り上げられたのは制度始まって以来の大転換です。

食費・部屋代の負担軽減対象者の判定

| ① |

配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする (世帯が同じかどうかは問わない) |

||

| ② |

預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする ○配偶者がいる方:合計2,000万円 ○配偶者がいない方:1,000万円 |

||

|

|||

利用者負担段階と負担限度額

| 利用者 負担段階 |

対 象 者 | 負担限度額(日額) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 部屋代 | 食費 | ||||||||

| 第1段階 |

|

多床室 | 0円 | 300円 | |||||

| 従来型個室 | (特養等) | 320円 | |||||||

| (老健・療養等) | 490円 | ||||||||

| ユニット型準個室 | 490円 | ||||||||

| ユニット型個室 | 820円 | ||||||||

| 第2段階 |

|

多床室 | 370円 | 390円 | |||||

| 従来型個室 | (特養等) | 420円 | |||||||

| (老健・療養等) | 490円 | ||||||||

| ユニット型準個室 | 490円 | ||||||||

| ユニット型個室 | 820円 | ||||||||

| 第3段階 |

|

多床室 | 370円 | 650円 | |||||

| 従来型個室 | (特養等) | 820円 | |||||||

| (老健・療養等) | 1,310円 | ||||||||

| ユニット型準個室 | 1,310円 | ||||||||

| ユニット型個室 | 1,310円 | ||||||||

| 第4段階 | ・上記以外の方 | 負担限度額なし | |||||||

介護保険の自己負担増に対する備え

| ・ |

ご自身が負担増の対象になるかどうかの確認を行う。 |

| ・ |

自己負担を補完する介護保険の契約を検討する |

| ・ |

要介護状態にならないように、健康増進(運動・栄養・休養)を心がける |

-

② 介護が必要になるとお金がかかる