1法定相続に納得がいかない場合は遺言書を

以前、この「あんしん広場」で相続には法律に従った相続と、被相続人が決める相続の2種類があることをお伝えしました(http://kurassist.jp/anshin/anshin21-1.html)。

前者の法定相続では、遺産を相続する人とその取り分が自ずと決まっています。でも、「自分が死んだら遺産は誰にこのくらい」と自分で決めたい人は「遺言」を遺す必要があります。この遺言を形にして保管できるようにしたのが「遺言書」です。ただ、自分の意思だからと言って、なんでも書いて良いというわけではありません。安易な気持ちで書くと、せっかく書いた内容が無効になったり、相続人に迷惑がかかったりすることもありますので、気をつけましょう。

遺言書が有効なのは相続・財産処分・身分のこと

遺言書に葬儀のあり方や家族への思いなどを書こうとする人がいるそうです。気持ちはわかりますが、遺言書として有効、つまり法的効力をもつのは主に「相続」「財産処分」「身分」に関することと、民法で決まっています。それ以外のことについては法的効力を持ちません。もちろん、犯罪に関わる事項や、法律に違反する事項は無効です。

15歳未満や意思決定能力を欠く場合は無効

遺言書には、被相続人本人の資質にも制限があります。まず15歳未満の人は遺言書を残しても責任能力がないため無効とされます。

また、15歳以上でも、精神疾患や重度の認知症などによって意思決定能力を持たないと判断された場合は、その遺言書は無効となります。意思決定や判断を行う能力がないままに、誰かに「書かされた」といったトラブルを避けるためです。

【相続に関すること】

○推定相続人の廃除または廃除の取消し

○相続分の指定または指定の委託

○遺産分割方法の指定または指定の委託

○遺産分割の禁止 など

【財産処分に関すること】

○遺贈について

○一般財団法人の設立 など

【身分に関すること】

○子どもの認知

○未成年後見人、未成年後見監督人の指定 など

どうしても、それ以外のことを書き留めておきたいのならば、「エンディングノート」を使いましょう。エンディングノートは遺される家族に向けて、自分の思いや財産・負債の状況、葬儀に対する希望、自分史など、何でも自由に書くことができます。市販のものやパソコン等でダウンロードするものも数多く出回っていますが、自分で工夫して作るのも良いでしょう。

遺言書は絶対ではない

遺言書に書かれていることでも、絶対的な力は持つわけではありません。典型的な例が財産相続に関してです。例えば、法律上では法定相続人として遺産をもらえる権利がある人たちが、遺言書により不利益を被ることがあります。そこで、「遺留分」という考え方が効力を発揮します。これは、法定相続人の最低限の取り分を法律で定めることにより、その権利を守るというものです。遺留分は法定相続分の1/2ですが、兄弟姉妹には認められません。また、相続人が直系尊属(父母、祖父母)だけの場合は遺留分は法定相続分の1/3となります。(表1)。

生命保険の受取人を遺言書で変えられる

生命保険の死亡保険金は通常、契約で受取人が決まりますが、平成22年の保険法改正で遺言書により受取人を変更することができるようになりました。この場合、証券番号を明記する必要がありますが、保険会社がこの遺言書のことを知らなければ契約上の受取人に支払が行われてしまいます。ですから、遺族は遺言書に死亡保険金の受取人変更が記載されていると分かった時点で、速やかに保険会社に連絡する必要があります。

さらにトラブルを避けるためにも、遺言者は遺言書を公証役場に預け、写しを変更後の受取人に渡しておくことが望ましいでしょう。

表1 法定相続分と遺留分 *< >内は遺留分

| 法定相続人 | 優先順位 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||

| 配偶者あり | 配偶者 | 1 <1/2> |

1/2 <1/4> |

2/3 <1/3> |

3/4 <3/8> |

| 子ども(孫) | 1/2 <1/4> |

||||

| 親(祖父母) | 1/3 <1/6> |

||||

| 兄弟姉妹(甥・姪) | 1/4 <なし> |

||||

| 配偶者なし | 子ども(孫) | 1 <1/2> |

|||

| 親(祖父母) ※子ども(孫)がいない場合 |

1 <1/3> |

||||

| 兄弟姉妹(甥・姪) ※子ども(孫)も親(祖父母)も |

1 <なし> |

||||

※( )内は、代襲相続(相続人が死亡している場合、次の直系卑属が変わりに相続する)の場合に相続する人

※子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の割合を等分に按分します。

〈例〉

Aさん(80歳男性。妻と子ども2人あり)が亡くなったとします。

Aさんは遺言書により知人のB子さんに全財産を譲る旨、記載されていた。

↓

この場合の取り分は次のようになります。

| ・Aさんの妻(法定相続分:遺産の1/2) | ⇒ | 遺産の遺産の1/4を受け取る |

| ・Aさんの子①(法定相続分:遺産の1/4) | ⇒ | 遺産の遺産の1/8を受け取る |

| ・Aさんの子②(法定相続分:遺産の1/4) | ⇒ | 遺産の遺産の1/8を受け取る |

| ・B子さん(遺言書では全財産) | ⇒ | 上記の残り全て(遺産の1/2) |

※仮にAさんが遺言書を書いたのが、現在の妻と結婚する前だとしても、妻子の遺留分は確保されます。

遺言書は家族でも開封できない

遺言書は、書いた人の死亡が確認された時点から効力を持つようになります。相続は家族・親族にとって大事な問題ですから、誰か身内が亡くなったら、遺言書がないかどうかを確認することが必要です。

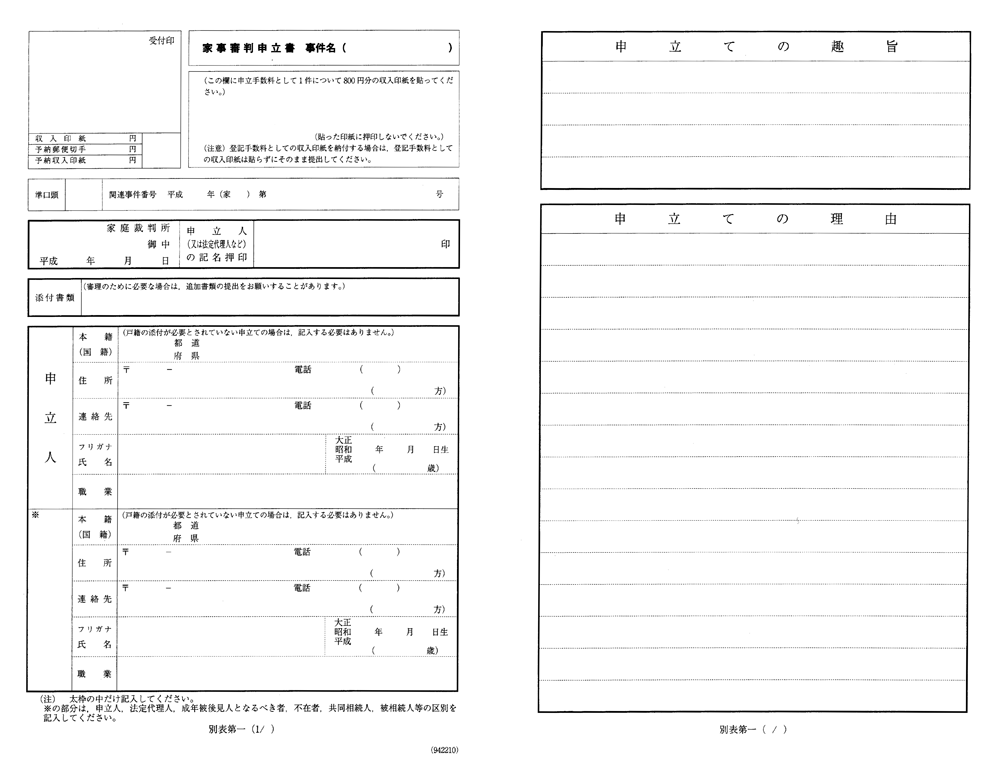

そこで、気になるのが遺言書の中身です。でも、決して開封してはいけません。必ず家庭裁判所の検認※を受けましょう。もし勝手に開封すると、罰則として過料の対象となります(無効となることもあります)。

家庭裁判所で手続きのうえ、遺言書の保管者または発見した相続人の立会のもと開封され、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付・署名など間違いがないか確認を受けます。

※公証人に代筆してもらった「公正証書遺言」は検認の必要がありません。

検認の手続き

手続きは遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で行います。

【必要書類】

○申立書

○遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

○相続人全員の戸籍謄本

○相続人が死亡し代襲相続の場合は代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

※状況によって書類が増えることがありますので、事前に家庭裁判所に確認してください。

【必要経費】

○遺言書1通につき収入印紙800円分

○連絡用の郵便切手代

(申立書)

-

① 法定相続に納得がいかない場合は遺言書を