国民目線のわかりやすい年金広報事業を ~第1回年金広報検討会

厚生労働省は2019年2月7日、「第1回年金広報検討会」を開催した(座長は上田憲一郎・帝京大学経済学部経営学科教授)。議事は、「検討会のスケジュール等について」、「年金ポータル(仮称)の基本的方向について」など。

人生100年時代において老後期間の長期化に備えるためには公的年金だけではなく、企業年金や個人年金等を適切に組み合わせていく必要があり、また、公的年金に対する国民の信頼感の向上を図り、わかりやすい年金広報の実施する必要がある。そのために、個別の年金広報事業に加えて、現状や課題を踏まえた今後の年金広報のあり方の検討に関して有識者から技術的な助言を得ることが、当検討会の趣旨である。

現状の年金広報は、①インターネット・パンフレットを通じた年金制度に関する周知・広報、②年金事務所と地域の高校、大学等が連携した学生を対象とする年金セミナーの開催、③iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する周知・広報が主なものとなっている。厚生労働省では、多くの人を対象に広報する場合はホームページ、ポスター、リーフレット・チラシ、年金セミナー、一人ひとりに伝える場合は通知・お知らせ、年金相談、コールセンターと、広報手段を体系付けている。

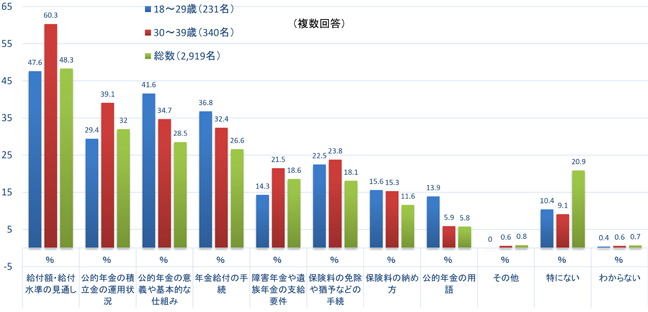

公的年金制度に関して、内閣府が「よく知りたいと思うことは何か」を調査したところ(「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査)、「給付額・給付水準の見通し」を挙げた人の割合が48.3%と最も高く、以下、「公的年金の積立金の運用状況」(32.0%)、「公的年金の意義や基本的な仕組み」(28.5%)、「年金給付の手続」(26.6%)などの順となっている(複数回答、上位4項目)。「特にない」と答えた人の割合は20.9%となっている(図4)。

こうした調査結果を踏まえて、厚生労働省では、今後はより国民目線の年金広報事業を行うために、「年金ポータル」(仮称)、「年金広報コンテスト」、「年金生活者支援給付金に係る広報」、「ねんきん情報アプリ」を実施することを予定している(表3)。

特に、「年金ポータル」(仮称)については、年金制度の情報に関して全ての情報の入り口となり、利用者が求める情報へ正しく導けるよう各種体系、情報網の整理が必要であり、「探してわかる」「見てわかる」「読んでわかる」を基本コンセプトに構築していく。

今後は4月中旬までに第2回、第3回の検討会を実施し「年金ポータル」(仮称)や年金広報コンテストについて具体的な内容を検討し、第4回以降は年金広報全般にわたり議論を進める。

![]() 図4 公的年金に関して知りたいこと

図4 公的年金に関して知りたいこと

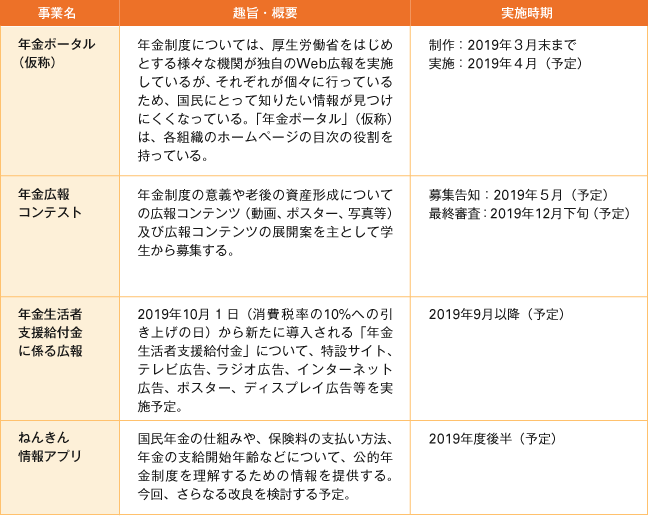

![]() 表3 当面の年金広報関係事業(予定)

表3 当面の年金広報関係事業(予定)