2老後の生活を支える「老齢年金」

老齢年金の受給は65歳から

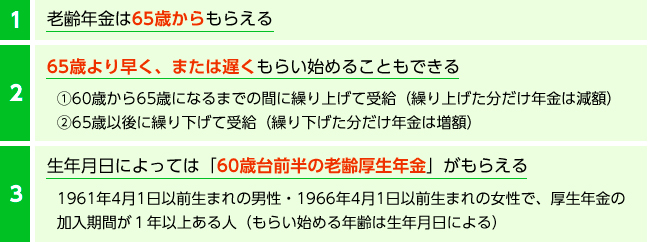

老後の年金(老齢年金)について、「結局いつからもらえるの?」という質問が寄せられることがあります。この問いに対しては、「老齢年金がもらえるのは65歳から」というのが答えになります。老齢基礎年金も、それに上乗せされる老齢厚生年金も、支給開始年齢は65歳です。ただし、「65歳から」ではなくもらえることがありますので、整理してみます(図4)。

【図4】老齢年金はいつからもらえるのか?

1.老齢年金の支給開始年齢は65歳である

厚生年金に加入したことがある人には老齢厚生年金が上乗せ

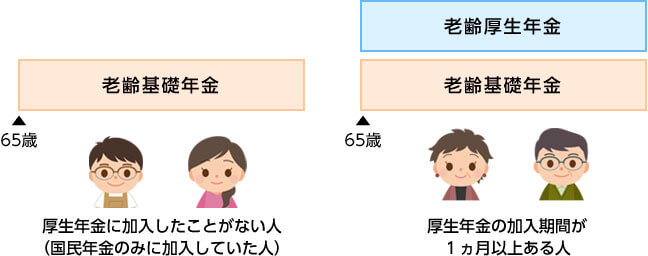

図3で見たように、老齢年金は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2階建てになっています。厚生年金に加入したことのない人がもらうのは老齢基礎年金のみで、厚生年金に加入したことがある人は老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せしてもらえます。

【図5】老齢基礎年金と老齢厚生年金の上乗せ

1.厚生年金に加入したことのない人がもらうのは老齢基礎年金のみ

2.厚生年金に加入したことがある人は、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金がもらえる

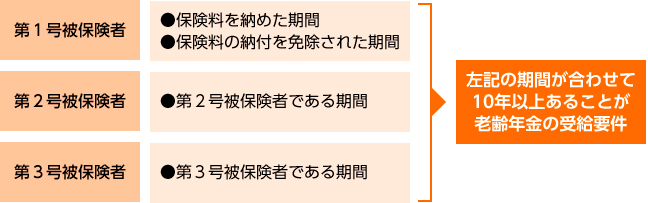

老齢年金をもらうには10年以上の資格期間が必要

老齢基礎年金をもらうには、国民年金に加入して保険料を納めた期間(納付を免除された期間を含む)が10年以上必要です。

また、厚生年金の加入期間が1ヵ月以上ある人が、上記の老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていれば、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金がもらえます。

【図6】老齢基礎年金の受給に必要な資格期間

【コラム】保険料を10年納めて資格期間を満たしていれば老齢基礎年金は満額もらえる?

国民年金には20歳以上60歳未満のすべての人が加入することが義務づけられており、満額の老齢基礎年金をもらえるのは、40年の全期間の保険料を納めた人です。10年以上の資格期間を満たしていても、満額の老齢基礎年金をもらえるわけではありません。

たとえば資格期間が10年(保険料を10年納付)の場合、老齢基礎年金は40分の10に減額されることになります(納付を免除された期間についてはさらに減額されます)。

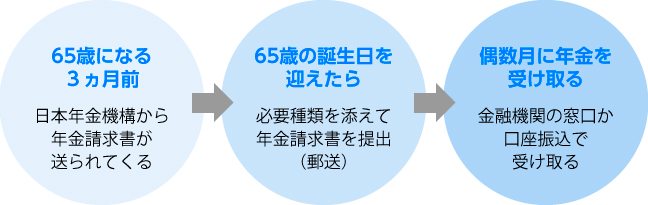

年金は請求手続きをしなければもらえない

「老齢年金は65歳からもらえる」と説明してきましたが、自然ともらえるわけではもちろんなく、請求手続きをしなくてはなりません。

65歳になる3ヵ月前までに日本年金機構から年金請求書が送られてきますので、65歳の誕生日を迎えたときに、必要事項を記入して必要書類を添えて提出(郵送)します。老齢厚生年金は老齢基礎年金といっしょに請求できます。

年金請求書を提出すると、年金決定通知書とともに年金証書が送られてきます。年金は、希望した金融機関を通じて偶数月に支給され、前2ヵ月分を受け取ることになります。

【図7】老齢年金を受給するまでの流れ

1.老齢年金の受給をするには10年以上の資格期間が必要

2.老齢年金は、送られてくる年金請求書を提出することで受給できる

3.老齢年金は、偶数月に前2ヵ月分が支給される

-

② 老後の生活を支える「老齢年金」