第1回年金部会が開催される

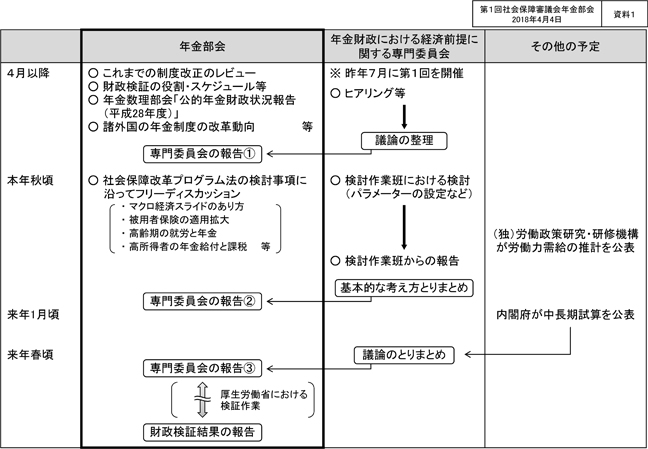

厚生労働省は平成30年4月4日、全国都市会館にて「社会保障審議会年金部会」の第1回を開催した。部会長は神野直彦氏(日本社会事業大学学長・東京大学名誉教授)。第1回として、当部会における議論の進め方(図)の確認とこれまでの年金制度改正のレビューが行われた。

今後は「年金財政における経済前提に関する専門委員会」(以下、専門委員会。平成29年7月に第1回開催)にヒアリング等を行い議論を整理したうえで、秋前には専門委員会の第1回報告を行う。部会では秋頃には、マクロ経済スライドのあり方、被用者保険の適用拡大、高齢期の就労と年金など、社会保障改革プログラム法についてディスカッションを行う一方で、専門委員会の基本的な考え方を取りまとめて第2回報告を行う。平成31年春頃には、労働政策研究・研修機構の「労働力需要推計」や内閣府の「経済財政の中長期試算」を参考に専門委員会で議論をとりまとめて第3回報告を行うとともに、厚生労働省の検証結果の報告を行う。

昨今の年金制度改正で注目したいのは、平成28年10月から進められている短時間労働者への被用者保険の適用拡大で、平成28年10月からは501人以上の企業で一定の条件を満たす短時間労働者に適用を拡大し、平成29年4月からは500人以下の企業でも労使の合意があれば適用が可能となった。適用拡大は年金財政に大いに影響するため平成31年9月までには更なる拡大が検討されている。厚生労働省が平成29年7〜9月に短時間労働者を対象に行った調査によれば、適用拡大について「社会保険が適用され、かつ、手取り収入が増加または維持されるよう所定労働時間を延長したい」と回答した者が全体の54.9%(第1号被保険者は67.3、第3号被保険者は51.7%)、「社会保険が適用されないよう所定労働時間を短縮したい」と回答した者が32.7%(第1号15.9%、第3号36.9%)となった。社会保険の適用を回避するよりも望む声が多かったことは、次の改正に繋がる結果である。

![]() 図 年金部会における当面の議論の進め方

図 年金部会における当面の議論の進め方