福島県福島市 市民部国保年金課国民年金係

障害年金の相談にはわかりやすいシートを作成・使用

― 国民年金係が担当する窓口での相談状況を教えていただけますか。

橘内 まず相談件数は、本庁では1日平均で約7.5人になります。これは資格取得や加入、免除は入れずに相談だけで終わる方の数ですので、実際に窓口に来られる方の数はもっと多いです。また、電話での相談は1日6件くらいありますね。

― 窓口対応で心がけていることは。

佐藤 最近は障害年金の相談が増えていると思います。特に精神疾患の関係が増えているので、受け答えも穏やかな感じで、わかりやすく説明すること心がけています。

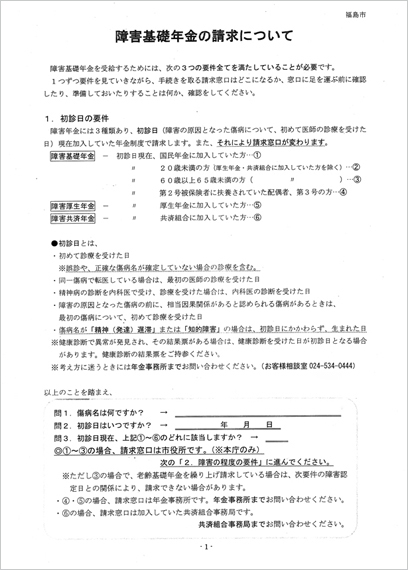

橘内 制度がわかりにくく複雑なので、障害年金の請求の受け付けをするときには、市独自で作ったシートを用意しています。「病名は」「初診日は」などの質問に答えていただくと、「この問いに答えた場合は次のページの質問に」などと進むスタイルになっていて、申請できるかできないか、書いたご本人にもわかるようなシートとなっています(資料1)。

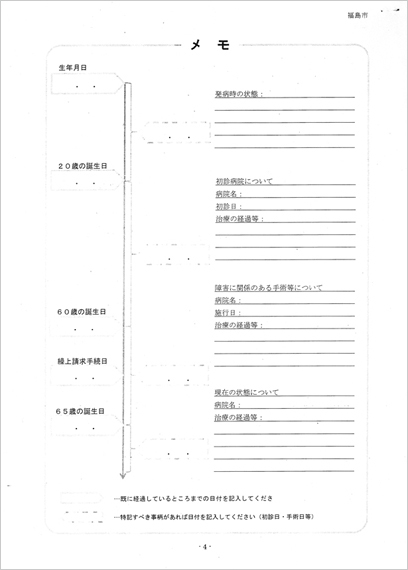

佐藤 また、そのシートでは、20歳前の障害の方も「生まれたときどうだったか」といったところから書きやすく、かつご自分でも把握しやすいように、タイムラインでこれまでの経過を書いていただける書式としています(資料2)。

― 係のなかで特に取り組んでいることはありますか。

佐藤 職員みんながある程度同じレベルの知識を持っていること、知識の平準化が大事だと思っていますので、今年1月から係の研修を月1回のペースで、業務時間終了後に開催しています。各支所には、「添付書類はこういうのがほしい」とか「こういうケースには気を付けて」といった手続きの仕方をまとめた窓口マニュアルを置いているのですが、初回は係ではそのマニュアルの改訂をしながら勉強しました。

また、福島市は合併を繰り返してきた経緯から、支所が17カ所と多いので、支所の職員に情報や知識を伝えていくのが大変です。毎年4月下旬には支所も含めた全体の初任者研修を市独自で行っています。

高橋 担当職員には1年目もいれば4年目もいるので、経験年数の開きがあることでお客様に不利益があってはいけない。だから、本庁も支所も共通認識をもって対応しようということで、研修には力を入れているんです。

橘内 年金制度は難しい。制度が変わったときも、国や機構から来たそのままの文書はなんだか堅苦しくて、私たちでもわかりづらいことがあるんですよね。だから係の研修では、そうした難しい文章をかみ砕いたものを経験年数の長い職員が作って、みんなにわかるように説明したりと、工夫をしています。

高橋 それと、制度改正の際の苦労に加えて、福島県の場合は震災関係の免除や減免なども重なってきて、それが延長されてもいますから、被災していない自治体よりも事務量が多いというふうには思っています。

橘内 震災当時、避難区域に住んでいた方は免除の対象になるので、そういう方で福島市に移って来た方からの相談が、震災の後しばらくは多かったですね。いまもときどきあります。

― 一方、福島市内に住民票を置いたまま福島県外に自主避難している人も大勢いらっしゃると思いますが、そういう方からの相談もあるんですか?

佐藤 電話とかでお受けしていますね。

高橋 また、山形市、米沢市には自主避難している方が多いので、定期的に出張相談に行っている部署があるんです。その部署を通して年金に関する相談がこちらに来た場合も対応しています。

橘内 出張相談がない地域に避難していて、電話ではなく直接市の窓口に来ていただきたいけれど遠方で来られないという方の場合には、避難先の年金事務所に対応をお願いしたりしています。