受給資格期間短縮の手続きで、年金事務所は相当混雑しています。一人当たりの標準タイムは、45分とのことのようですが、その人の加入記録を確認したり、その後の事務処理にも時間を要するので、90分程度かかっているという話も聞きます。

高齢者の場合、いつ結婚されたのかを伺っても、「はて、いつだったか・・・」と考え込んでしまう事例もあるようです。

大学に通っていたのか、生活保護を受けたことがあるのか、結婚は・・・、離婚は・・・、これまでの人生を、記憶のなかで、振り返り、たどってもらわなければならず、記憶が定かではない事例が多いようです。

今月は先月号に引き続き、受給資格期間の短縮で、こういう事例はどうなるのだろうか、ということについて、年金事務所に提出する書類の様式にも触れながら、述べていきます。

なお、筆者の『被用者年金一元化ガイドシート』(350円+税、社会保険研究所)が大幅にリニューアルされ、あらたに、短時間労働者の適用拡大や受給資格期間短縮の情報、そして共済組合の新3階部分の退職年金の計算事例などが盛り込まれて、刊行されました。ぜひ、ご参照ください。

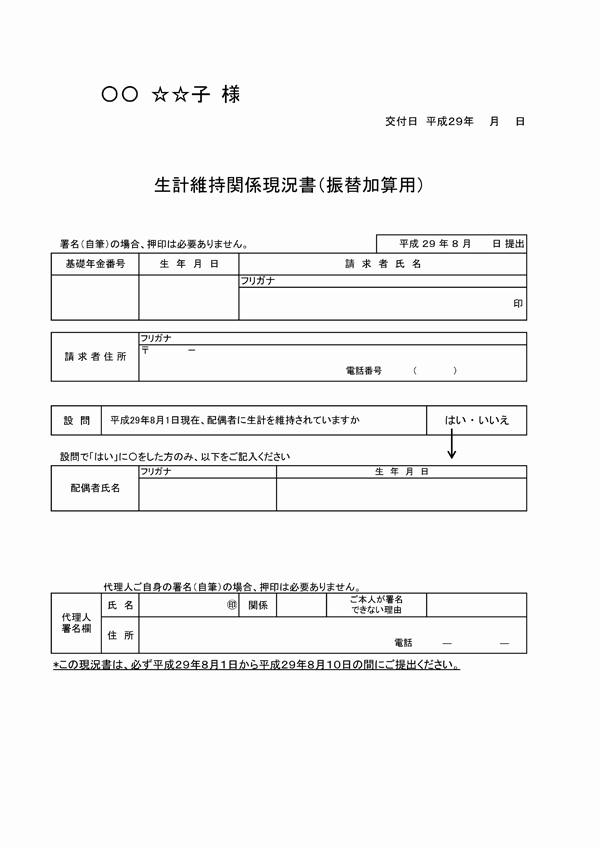

Ⅱ 生計維持関係現況書(振替加算用)とは、どんな書類か?

~振替加算を加算させるためには、8月1日から10日までに届出が必要~

(1)生計維持関係現況書とは?

受給資格期間の短縮で、あらたに老齢基礎年金が発生する人(たとえば、妻)で、その夫が老齢厚生年金または退職共済年金に20年以上加入していて、平成29年8月1日の施行日において、一定の要件を満たす場合には、その妻の老齢基礎年金に、振替加算が加算されるということを述べました(本稿平成28年12月号[事例C]および[事例D]を参照)。

▶/nenkin-kouhou/vol45/pro-lecture/pro-lecture-01.html平成29年8月1日の受給資格期間短縮の施行日前に、黄色い封筒が届き、老齢基礎年金の請求手続を行った人は、平成29年8月1日から10日の間に【生計維持関係現況書】を年金事務所や市役所等に提出することが必要とされています(本稿平成29年3月号の【図表7】「その他」の項を参照)。

▶/nenkin-kouhou/vol48/pro-lecture/pro-lecture-01.html その手続きの根拠ですが、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令」と、筆者は認識しています。

これを踏まえ、平成29年2月24日付で、厚生労働省大臣官房年金管理審議官から日本年金機構理事長宛に、通知<年管発0224第1号>が発出されています。

この通知文によると、『第3 経過措置』の項目に、「施行日前に老齢基礎年金の請求手続を行った者の加算事由該当の届出」として、振替加算が加算される人は、「施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構に提出しなければならない」と記されています。

「次に掲げる事項」というのが、【図表7】になります。

【図表7】 届書に記載すべき事項

・ 受給権者の氏名、生年月日及び住所

・ 基礎年金番号

・ 配偶者の氏名及び生年月日

・ 受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨

(2)生計維持関係現況書を期限までに提出しないと・・・?

したがって、 「施行日前に老齢基礎年金の請求手続を行った者の加算事由該当の届出」は、そんなに難しい内容を記載する必要はありません。

【生計維持関係現況書(振替加算用)】という名称が付され、【図表8】のような様式になるとされています。

【図表8】 【生計維持関係現況書(振替加算用)】

(注)なお、これはあくまでもサンプルであり、実際に使用される届書とは異なります。

通知文の内容に、「施行日以後速やかに、届書を提出しなければならない」と記述されています。

「施行日以後速やかに」の実務上の期間については、平成29年8月1日から10日までの期間とされています。

【生計維持関係現況書(振替加算用)】の提出がない場合は、「生計維持関係なし」として決定されます。

(重ねて、本稿平成29年3月号の【図表7】「その他」の項を参照)

この場合、振替加算の加算をせずに年金が決定されることになりますので、該当する相談者には、必ず提出するように注意を喚起してください。該当する方は高齢者と思われます。定められた期限内に提出しておきませんと、あとの手続きが面倒になりますので、よろしくお願い申し上げます(市長在任中、1日ぐらい何とかならないのか、ということを、窓口でよくお叱りをいただいたのを思い出します)。

【お知らせ】

- 最新情報を踏まえた『受給資格期間、10年に短縮』に関するセミナーが開催されます。

- 『2017年版 社会保険ブック』がもらえて、4,000円というリーズナブルな価格です。 筆者も参加する予定です。

- 平成29年5月18日(木)午後1時15分から4時45分までです。場所など詳細については、HPをご覧ください。

▶http://www.ken-nen.co.jp/down/academy201705.pdf