年金を若者にどう伝えるか

公的年金制度は、個人の生活にとどまらず、社会の安定にとっても必要不可欠である。そのことをどう伝えればよいか。若者の保険料未納や将来不安が語られる都度考えさせられてきた。

以下、私自身のこれまでの人生のなかで考えてきたことや、教室やメディアで学生や社会人と向き合い語り合った経験を踏まえて、ポイントだと思うことを書き留めておきたい。

「今日の健康、あすの年金」

国民年金未納であっても、生命保険や個人年金に加入している人が少なくはない。だが、国民年金の給付財源の2分の1は国庫負担であることや、保険料が全額所得控除されるというメリットを伝えたい。このうち国庫負担の財源には消費税が充てられている。消費税は未納者も負担しているのだが、年金として還元してもらえるのは年金加入者のみである。

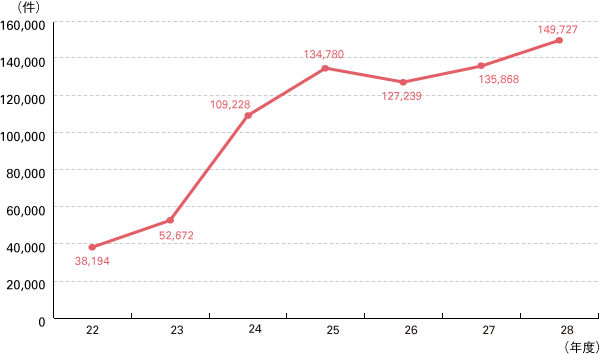

未納者に対する保険料強制徴収の対象が年々拡大されている。平成29年度は年間所得300万円以上、未納月数13ケ月以上だ。平成30年度からは、年間所得300万円以上は変わらないが、未納月数7ケ月以上に拡大される。しかし、それが将来の安心につながるのだから、年金受給者になったときは、強制徴収されてよかったと感謝することになろう。その意味では、強制徴収の対象にならない比較的低所得の人の保障が心配だ。現実に、65歳以上の生活保護受給者のほぼ半数が無年金者だというから、年金の役割は大きい。

未納・無年金の問題は、被用者である限りは起こらない。ただし、それは文字通り強制適用が機能しているからであって、必ずしも被用者が年金の意義・メリットを理解して自覚的に加入しているということではない。

行動経済学の時間選好説では、「人々が将来よりも現在の利益に大きなウェートを置いてしまう傾向」があげられる。長い間、国民年金では65歳前の繰上げ受給が多かった。「早く死んだら損だから」という人が多かったが、結果的には多くの人が長生きをして「損」をした。任意に任せると「損」になる選択をしがちだという典型例であった。

長い人生の生活設計の中で位置づけなければならない年金と違って、医療は病気という今の不安に向き合う。家族内でみれば日常的な問題だから、医療保険の必要性は誰にもわかる。年金教育とはいうが医療保険教育ということは聞かない。かつて政府管掌健康保険と厚生年金保険の業務を所管していた社会保険庁は、「今日の健康、明日の年金」という標語で、その重要性を語りかけていた。被用者については、両者は一体的に適用されている。第二次大戦直後の混乱期には、発足後間もないということもあって、一部には厚生年金の脱退を認めてほしいという要望さえもあった。厚生省はそれを受け入れず、健保との一体適用の原則を貫いた。今日の不安に応えてくれる健保の力でもって、結果的に明日の厚生年金が育ったことになる。

自営業者等の中でも国保の未加入者は少ない。その結果、国保には加入しているが、年金は未納という人が少なくなかった。平成13年度までは国民年金の保険料収納事務は市町村への機関委任事務とされていた(地方分権一括法の施行に伴い平成14年4月から国の直接執行事務へ変更された)。しかし、市町村保険者である国保と違って、国民年金の保険者はあくまで国である。仮に国民年金の保険者が市町村であったなら、国保と一体的な適用になったはずで、国民年金の未納問題はこれほど大きな問題にはならなかったはずである。ただし、実際問題としては、医療と違って地域特性のない年金を、地域保険として構成するということはあり得ない。

図3 強制徴収の実施件数の推移