平成30年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成30年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。

筆者が確認できた範囲内で、平成30年度の年金額についてお伝えしていきます。

Ⅲ 一元化で変わっている共済組合の絡む

加給年金額の支給停止と停止解除について

(1)夫と妻の加給年金額がぶつかり合うとどうなるか?

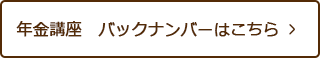

夫も妻も、ともに民間の事業所に勤務し、いずれも20年以上の厚生年金保険の加入期間(1号厚年期間)がある事例です。

夫が65歳になって、夫の老齢厚生年金に、配偶者加給年金額が加算されるようになったとき(妻とは一定の生計維持要件あり)、妻に、妻が20年以上加入した特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、受給するようになると、夫の加給年金額は支給停止になります。

一方で、妻が在職中(厚生年金保険の被保険者)で、標準報酬月額と標準賞与額(総報酬月額相当額)が一定額以上で、妻の特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となる場合は、夫の加給年金額は、支給停止が解除され、支給されるようになります。

【図表12】のようなイメージ図になります。

【図表12】夫も妻も厚生年金保険に20年以上加入し、

妻の特老厚が全額支給停止の場合

(2)夫は民間の事業所に20年以上勤務(厚生年金保険の被保険者)、

妻は共済組合の加入期間(20年以上)があり、

特別支給の退職共済年金を受給しながら、

厚生年金保険の被保険者(1号厚年在職中)だった場合は、

加給年金額はどうなるのか?

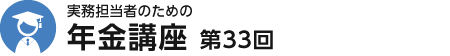

夫も妻も厚生年金保険に20年以上加入している場合は、(1)の【図表12】のイメージ図のようになります。しかしながら、夫は民間の事業所に20年以上勤務(厚生年金保険の被保険者)し、妻は共済組合の加入期間(20年以上)があり、特別支給の退職共済年金を受給しながら、厚生年金保険の被保険者になっている場合はどうなるのでしょうか?

一元化前は、特別支給の退職共済年金を受給しながら、民間企業に転職し、高い給与で在職し、厚生年金保険の被保険者期間中は、厚生年金相当部分が全額支給停止になっても、職域年金相当部分は全額支給されていました。

一元化後は、どうなのでしょうか? 一元化後に受給権が発生した場合は、特別支給の退職共済年金ではなく、特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(旧3階部分)が発生します。

妻が共済組合に加入していた期間(20年以上)が同じであったとしても、一元化前に受給権が発生した特別支給の退職共済年金と一元化後に受給権が発生した特別支給の老齢厚生年金(共済組合に20年以上加入)では、夫の加給年金額の支給停止に何か変化があるのでしょうか?

【A事例】【B事例】【C事例】のイメージ図で、考えていきたいと思います。

これらの事例によって、一元化前と一元化後で、加給年金額の支給停止が、どう変わったのか、ということが理解されると思います。

【A事例】

妻の共済組合の特別支給の退職共済年金(20年以上加入)が、

一元化前に受給権が発生している場合

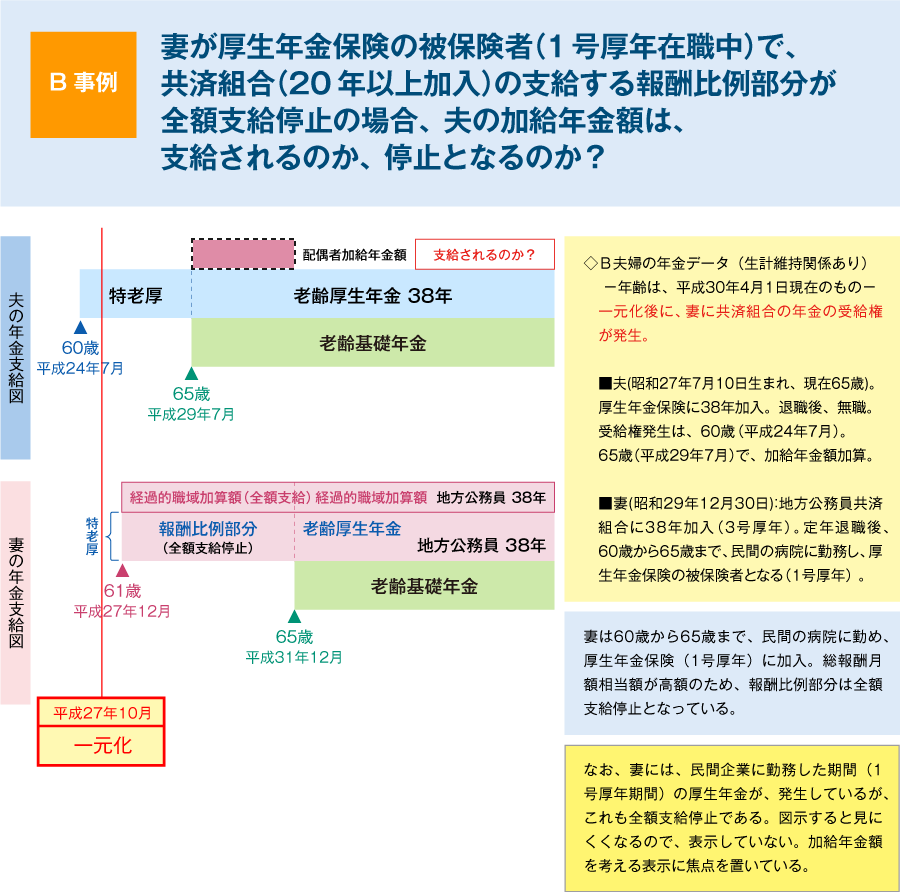

【B事例】

妻の共済組合の年金(20年以上加入)が、一元化後に受給権が発生している場合

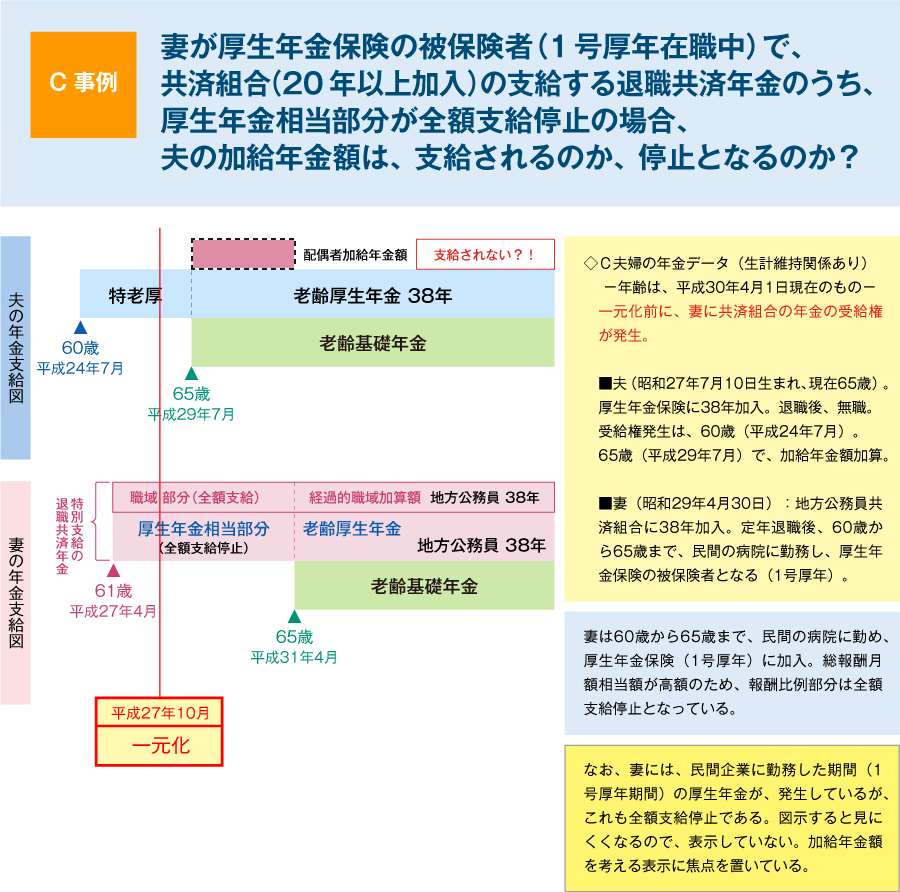

【C事例】

妻の共済組合の年金(20年以上加入)が、一元化前に受給権が発生(特退共)し、一元化後に65歳となり老齢厚生年金となった場合

【A事例】【B事例】【C事例】の解答

【A事例】【B事例】【C事例】の解答は、次のようになると筆者は認識しています。

【A事例】は、一元化前に、妻が加入していた共済組合の年金(20年以上加入)の受給権が発生するという事例です。

妻の特別支給の退職共済年金は、厚生年金相当部分は全額支給停止となりますが、職域年金相当部分は全額支給されます。

したがって、特退共としては、全額支給停止となっていないため、夫の加給年金額は、支給停止になると理解しています。

根拠条文は、一元化前の厚生年金保険法施行令第3条の7の規定(後述する【参考資料】をご参照ください)から読み取れると思います。

【B事例】は、一元化後に、妻が加入していた共済組合の年金(20年以上加入)の受給権が発生するという事例です。

妻の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、全額支給停止となります。たしかに、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は、全額支給されるのですが、一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7の規定(後述する【参考資料】をご参照ください)を踏まえると、妻の特老厚が全額支給停止のため、夫の加給年金額の支給停止は解除され、支給されると認識しています。

【C事例】は、一元化をまたぐ事例です。 一元化前に妻の特退共(20年以上加入)の受給権が発生し、一元化後に、老齢厚生年金に裁定替えされるという事例です。

いわば、事例Aの変形バージョンです。

一元化をまたいでいても、 妻の特別支給の退職共済年金は、 職域年金相当部分が支給され、特退共としては、 全額支給停止となっていないため、夫の加給年金額は支給されず、支給停止のままとなります。

そして、一元化後も引き続き、支給停止の状態が続きますので、夫の加給年金額は支給されないと認識しています。

最後に、【参考資料】として、関係する条文を、【図表13】に掲げましたので、ご参照ください。

一元化前と一元化後の厚生年金保険法第46条第6項と厚生年金保険法施行令第3条の7です。

一元化は、やっと落ち着いてきたかと思っていたのですが、まだまだ、いろいろな事例に遭遇しそうです。

引き続き、勉強をしていきます。

【参考資料】

まず、一元化後の厚生年金保険法第46条の、加給年金額の支給停止の規定である、第6項の規定をみてみましょう。

すなわち、

【図表13-1】一元化後の厚生年金保険法第46条第6項

【一元化後】

6 第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

と、なっています。

ところが、一元化前の厚生年金保険法第46条第6項の規定は、次のようになっていました。

【図表13-2】一元化前の厚生年金保険法第46条第6項

【一元化前】

6 第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

つまり、ピンクの文字の箇所、「共済組合が支給する年金たる給付」、が削除されているのです。

また、厚生年金保険法第46条第6項に規定されている政令とは、厚生年金保険法施行令のことであり、その第3条の7に、次のように政令で定める給付が規定されています(一部、筆者が略して、表記、以下同じ)。

まず、一元化前の厚生年金保険法施行令第3条の7です。

【図表13-3】一元化前の厚生年金保険法施行令第3条の7

【一元化前】

(法第46条第6項に規定する政令で定める給付)

第3条の7 法第46条第6項に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

(一号から三号 略)

四 地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの及び障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに「旧地方の施行法」による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

次に、一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7を示します。

【図表13-4】一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7

【一元化後】

(法第46条第6項に規定する政令で定める給付)

第3条の7 法第46条第6項に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。

(一号から三号 略)

四 施行日(平成27年10月Ⅰ日)前に給付事由が生じた改正前地方公務員等共済組合法による年金である給付のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの)及び障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに「旧地方の施行法」による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

【図表13-1】から【図表13-4】を踏まえると、次のように解されます。

一元化前と一元化後では、まず、厚生年金保険法第46条第6項から、本稿に関する部分だけを抜粋すると、「共済組合が支給する年金たる給付」の文言が削除されています。

そして、一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7第1項第4号において、

地方公務員等共済組合法による退職共済年金

施行日(平成27年10月Ⅰ日)前に給付事由が生じた

改正前地方公務員等共済組合法による年金である給付のうち退職共済年金

と改正されています。

一元化後に受給権の発生した経過的職域加算額(退職共済年金)については、一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7第1項第4号に該当しないと、思料されます。したがって、20年以上加入していた経過的職域加算額(退職共済年金)が全額支給されていても、【B事例】の妻の特別支給の老齢厚生年金(一元化後の厚生年金保険法施行令第3条の7第1項第1号に該当)が全額支給停止になっていれば、夫の老齢厚生年金に加算された加給年金額は支給される、と筆者は認識しています。