2019年財政検証結果を公表

8月27日、厚生労働省の社会保障審議会年金部会は、2019年の財政検証結果を公表した。

2004年の年金制度改正において、少なくとも5年ごとに保険料および国庫負担の額並びに給付に要する費用の額その他の国民年金・厚生年金保険事業の財政の現況および見通しを作成しなければならないことが法律に明記されることになった。これによって年金財政の健全性を検証することが財政検証の目的である。財政検証では、次の財政検証までに所得代替率が50%を下回ると見込まれる場合には、給付水準の調整を終了させるなどして給付と負担の在り方を再検討して所要の措置を講ずることになっている。

今回の財政検証結果のポイントは、新しい将来推計人口と幅広い経済前提の設定に基づいて試算が行われたことと、オプション試算が実施されたことである。

2019年財政検証の諸前提

今回の財政検証では、新しい将来人口推計と幅広い経済前提の設定に基づいて試算が行われた。

まず、人口については、国立社会保障・人口問題研究所の2017年4月の「日本の将来推計人口」の低位・中位・高位推計が前提とされた。出生率は前回の1.35(2060年)から1.44(2065年)に向上し、平均寿命は前回の男84.19・女90.93(2060年)から男84.95・女91.35(2065年)に伸長し、高齢化率は前回の40.4%(2060年)から38.4%(2065年)に低下している。

また、労働力については、独立行政法人労働政策研究・研修機構の2019年3月の「労働力需給の推計」が前提とされ、経済成長と労働参加が進むケース、経済成長と労働参加が一定程度進むケース、経済成長と労働参加が進まないケースの3つのケースが前提とされた。

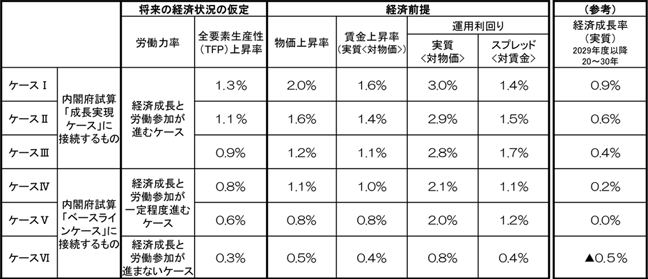

さらに、経済前提については、社会保障審議会年金部会の「年金財政における経済前提に関する専門委員会」での検討により、長期的な経済状況を見通すうえで重要な全要素生産性(TFP)上昇率を軸とした幅の広い6ケースが前提とされた。長期の前提のTFP上昇率は、内閣府試算の設定、過去30年の実績、バブル崩壊後の1990年代後半以降の実績の範囲を踏まえて設定された(図1)。

![]() 図1 2029年度以降の長期の経済前提

図1 2029年度以降の長期の経済前提

2019年(令和元年)財政検証結果

ケースⅠからケースⅢの経済成長と労働参加が進むケース、つまり内閣府試算の「成長実現ケース」に接続するケースでは、マクロ経済スライド終了時に所得代替率は50%以上を維持し、マクロ経済スライド調整期間において、新規裁定年金は、モデル年金ベースでは物価上昇分を割り引いても増加することになる。

また、ケースⅣ・ケースⅤの経済成長と労働参加が一定程度進むケース、つまり内閣府試算の「ベースラインケース」に接続するケースでは、2040年代半ばに所得代替率50%に達し(その後も、機械的に調整した場合、マクロ経済スライド終了時に所得代替率は40%台半ばとなる)、マクロ経済スライド調整期間において、新規裁定年金は、モデル年金ベースでは物価上昇分を割り引いてもおおむね横ばいないし微減することになる。

経済成長と労働参加が進まないケースⅣでは、機械的に調整した場合、2052年度に国民年金の積立金がなくなり、完全賦課方式に移行する。ただし、ケースⅥは、長期にわたって実質経済成長率マイナス0.5%が続くという設定であり、年金制度のみならず日本の経済・社会システムに幅広く悪影響が生じ、回避努力が必要とならざるを得ない。

ケースⅠからケースⅥの結果からは、年金の水準確保のためには、経済成長と労働参加を促進することが重要であることがいえる。

<オプション試算A・B>

一方、今回行われたオプション試算のうちオプション試算Aでは、被用者保険のさらなる適用拡大として、①現行の企業規模要件を廃止して125万人に適用拡大した場合、②現行の賃金要件・企業規模要件を廃止して325万人に適用拡大した場合、③一定の賃金収入月収5.8万円以上のすべての被用者を適用して1,050万人に適用拡大した場合の3つのケースで試算している。このオプション試算Aの試算結果からは、適用拡大は所得代替率や基礎年金の水準確保に効果が大きいことがいえる。

また、オプション試算Bでは、保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択として、①基礎年金の加入期間の延長、②在職老齢年金の見直し、③厚生年金の加入年齢の上限の引上げ、④就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大の4つの場合について試算している。このオプション試算Bの試算結果からは、就労期間・加入期間を延長することや繰下げ受給を選択することは、年金の水準確保に効果が大きいことがいえる。