Ⅲ マクロ経済スライドの特別調整率はどうなったのか?

(1)年金額の改定で用いる参考指標について

新年度の年金額がどうなるのか?

上がるのか、下がるのか? あるいは、変わらないのか?

「マクロ経済スライド」 「物価」 「賃金」「特別調整率」。

難しい用語が並んで、正確に説明するのは容易ではありません。

本稿では、厚生労働省が公表した年金額の改定で用いられている「参考指標」をもとに、電卓をたたいて、「平成31年度の年金額の改定率」「国民年金法の改定率」など、該当する数字にたどりつけることを目的としています。

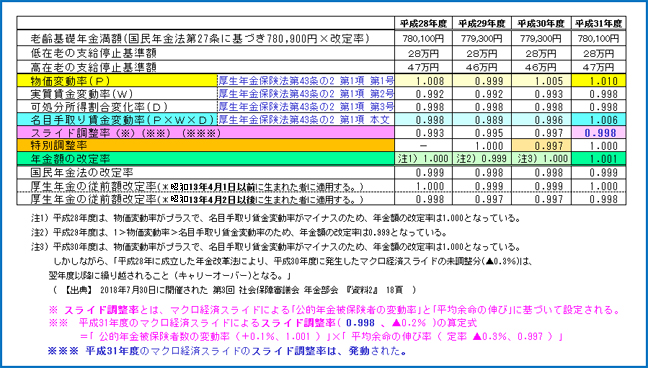

まずは、【図表16】の【平成31年度の改定の基礎となった指数等】をご覧ください。

【図表16】は、共済組合の『長期給付ハンドブック』を踏まえ、厚生労働省が公表した年金額の改定で用いている「参考指標」および社会保障審議会年金部会に提出された資料などを加味しながら、筆者が作成したものです。

【図表16】 平成31年度の改定の基礎となった指数等

「賃金」か「物価」か、それが問題だ!

平成31年度現在は、周知のとおり、マクロ経済スライドの調整期間中です。

「年金額の改定(スライド)の基本的な考え方」ですが、

「物価」と「賃金」の伸び率、そしてそれがプラスなのか(指標としては1を上回る、>1と表記される)、マイナスなのか(指標としては1を下回る、<1と表記される)、それが、年金額の改定では、大きな問題となります。

「賃金」とは何か?

さて、「賃金」といっても【図表16】に示されているとおり、「実質賃金変動率(W)」あり、「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」ありで、どれをどこで使うのか、なかなかよく理解できません。

そこで、【図表16】においては、 「年金額の改定(スライド)」で用いる指標の「賃金」「物価」について、色塗りをしました。

「賃金」では、「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」を用いますので、ブルー系の色に、「物価」については、「物価変動率(P)」を用いますので、黄色系の色に、塗りました。

調整期間中は、「物価」>「賃金」>1の場合、既裁定も新規裁定も「賃金」によることとされています。

平成31年度は、「物価」(1.010)>「賃金」(1.006)>1のため、「賃金」、

すなわち、「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」の「1.006」を用いることになります。

加算・減算か、それとも乗ずるのか?

足し算・引き算か、それとも掛け算か?

この「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」の「1.006」に、「スライド調整率」の「0.998」(ピンク色で塗った欄)とキャリーオーバーされていた未調整分「特別調整率」の「0.997」(オレンジ色で塗った欄)を乗じて得た数字が、平成31年度の「年金額の改定率」の「1.001」であり、この結果、平成31年度の年金額は「0.1%」の増額改定、ということになった、と筆者は認識しています。

【年金額の改定】−平成31年度の場合−

「名目手取り賃金変動率(P×W×D)」(1.006)×

「スライド調整率」(0.998)×「特別調整率」(0.997)

=1.0009

≒1.001

ところで、ある年金のセミナーで、

「賃金」(+0.6%)−「スライド調整率」(▲0.2%)−「特別調整率」(▲0.3%)

=0.1%

と解説しているのに、遭遇しましたが、わかりやすく説明したというのであれば、それも了解するのですが、…。たしかに、加算・減算でも同じ数字になるのですが、私は少し違うのではないかと認識しています。なかなか難しい問題ですが、法律上は「乗じて得た率」「除して得た率」ではないか、と認識しています。

ただ、制度が複雑になっているので、ときには条文どおりの逐条解説も必要なのではないか、と感じています。加算・減算では、数字が合わないときが来るのではないか、と懸念しています。

年友企画(株)では、法律面から詳しく解説した本を出版する予定と聞いていますので、筆者も楽しみにしています。出版されましたら、ぜひ、みなさんも、1冊手元に置いておくといいと思います。

国年法の改定率「0.999」の算出方法は?

平成31年度の国民年金法の改定率「0.999」はどのように算出されたのでしょうか?

以下のような、算式によって、求められると筆者は理解しています。

当該年度の国年法の改定率

=国年法の前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=国年法の平成30年度の改定率(0.998)×平成31年度の年金額の改定率(1.001)

=0.9989

≒0.999

これを使って、冒頭で述べた平成31年度の老齢基礎年金額の満額780,100円が求められました。

老齢基礎年金の国年法で定められた満額×改定率

=780,900円×0.999=780,119.10円

≒780,100円

平成31年度における厚生年金の従前額改定率の「1.000」(昭和13年4月1日以前生まれの人に適用)、「0.998」(昭和13年4月2日以後に生まれの人に適用)も、国年法の改定率と同様の方法で求められますので、一度、指数というか数字を入力して、電卓をたたいてみてください。

■厚生年金の従前額改定率(昭和13年4月1日以前生まれ)

=前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=平成30年度の改定率(0.999)×平成31年度の年金額の改定率(1.001)

=0.9999

≒1.000

■厚生年金の従前額改定率(昭和13年4月2日以後生まれ)

=前年度の改定率×当該年度の年金額の改定率

=平成30年度の改定率(0.997)×平成31年度の年金額の改定率(1.001)

=0.9979

≒0.998

長文、ご精読、ありがとうございました。

本稿を執筆するにあたり、年金額の数字などについては、年友企画(株)からご協力をいただきました。また、マクロ経済スライド等については、埼玉県社会保険労務士会の伊東晴太先生にたいへんご指導をいただきました。ただし、文責はすべて、筆者にあります。