多様化する高齢期の働き方に応じた年金制度を

〜第5回社会保障審議会年金部会

厚生労働省は2018年10月10日、第5回社会保障審議会年金部会を開催した(部会長は神野直彦・日本社会事業大学学長・東京大学名誉教授)。議事は「雇用の変容と年金(主として高齢期の就労と年金に関して)」など。

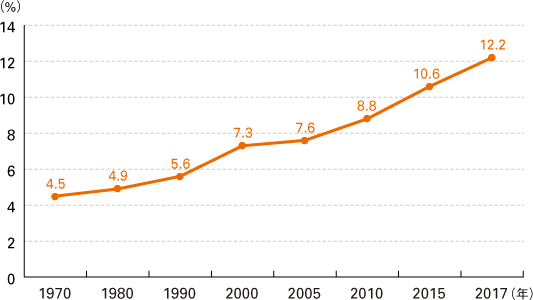

厚生労働省「簡易生命表」によると、2017年現在で65歳の人の平均余命は男性19.57年、女性24.43年となっており、今後ますます延伸することが推測されている。健康寿命も2016年時点で男性が72.14年、女性が74.79年と伸びている。正に「人生100年時代」が到来しているが、長くなる高齢期の就労のあり方も変化してきている。労働力人口の中で65歳以上の人が占める比率は上昇し続けており、2017年には12.2%となった(図1)。70歳以上の雇用者数も2.8%を占めている。「あなたは、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか」という問いに対して、約42%の人が「働けるうちはいつまでも」と回答しており、「70歳くらいまで」約22%、「75歳くらいまで」約11%、といずれも高い就労意欲を示している(内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」(2014年))。就業理由は、男性・女性ともに「生活の糧を得るため」が約70%と最も高い。その他にも「健康にいいから」「いきがい、社会参加のため」「頼まれたから」と様々だが、高齢者の労働参加の促進が経済社会の活力維持には不可欠となっている。

また、高齢期の長期化と就労の拡大・多様化は年金制度にも大きな影響を与え、平成6(1994)年改正、平成12(2000)年改正、平成16(2004)年改正と、雇用の動きと年金制度のあり方は常に関連して検討されてきた。2017年には厚生年金保険料率の段階的な引上げが完了し上限に到達したことで、今後、年金制度は給付を調整することにより持続可能性を確保することとなる。それは、一定の経済成長と高齢者の労働市場参加の促進があれば、現行の財政フレームで所得代替率50%を確保できる見通しが立ったことと、物価・賃金上昇によるマクロ経済スライド調整を用いた年金水準の調整が本格化することを意味する。

![]() 図1 労働力人口に占める65歳以上労働力の割合

図1 労働力人口に占める65歳以上労働力の割合

※「労働力人口」とは、15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの。

<厚生労働省当会議資料より>

高齢期における就労の変化を踏まえた年金制度の対応の方向性

・就労時間の延伸を年金制度上も反映し、長期化する高齢期の経済基盤を充実

・多様な年金と雇用の組合せを可能にする制度の柔軟化・改善

・長期化する高齢期に対応するための自助努力の促進