ご質問に関するご回答【ご質問】産前産後休業期間中や育児休業期間中に給与の支給を受けていた場合は保険料免除にならないのですか?

産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料は、給与支給の有無やその額にかかわらず被保険者分・事業主分ともに保険料が免除となります。いずれの場合も休業終了後に給与が下がった場合は標準報酬月額の改定が行われます。

また、養育期間中については、休業期間中の給与が下がることを考慮し、年金額が下がらないように、被保険者の申請により養育開始前の標準報酬月額で年金額を計算することができます。保険料は実際の標準報酬月額により納付します。

産前産後休業期間の措置

出産(予定)日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で妊娠または出産を理由として職務に従事しなかった期間を「産前産後休業期間」といいます。

【保険料免除期間】

休業開始月〜終了日翌日の月の前月まで

【休業終了後の標準報酬月額】

休業終了後に給与が下がった場合は2等級差がなくても標準報酬月額の改定が行われます。休業終了日の翌日の月以後3ヵ月間の給与の平均額より標準報酬月額が決定され、翌月から適用されます。なお、新しい標準報酬月額は、改定が1〜6月に行われた場合はその年の8月まで、7〜12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。

育児休業期間の措置

3歳未満の子どもを養育する期間を「育児休業期間」といいます。

【保険料免除期間】

養育開始月〜終了日翌日の月の前月まで

【休業終了後の標準報酬月額】

休業終了後に3歳未満の子を養育しており、給与が下がった場合は2等級差がなくても標準報酬月額の改定が行われます。休業終了日の翌日の月以後3ヵ月間の給与の平均額より標準報酬月額が決定され、翌月から適用されます。なお、新しい標準報酬月額は、改定が1〜6月に行われた場合はその年の8月まで、7〜12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。

産前産後休業や育児休業を取得した人については、有給・無給に限らず休業期間の保険料免除措置がとられますが、子どもを養育しながら勤務している人もあります。こうした養育期間にありながら就労する女性に対しても、厚生年金保険では優遇措置がとられています。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について

3歳未満の子どもを育てながら就労する場合、勤務時間短縮などにより給与が下がることもあります。このように子どもを産み育てることが年金額の減額につながらないよう、厚生年金保険では被保険者の申出により従前の標準報酬月額をみなしの標準報酬月額として採用することができます。年金額は従来の標準報酬月額を用いて計算されますが、保険料は実際に支払われた低い方の標準報酬月額により計算されます。

【養育期間とは】

養育開始日から3歳到達日の翌日の月の前月までをいいます。

【従前の標準報酬月額】

養育開始月の前月の標準報酬月額を「従前の標準報酬月額」といいます。

養育開始前は厚生年金保険に加入していなかった場合は、その月前1年以内の被保険者期間の直近の月の標準報酬月額を指します。

※養育開始月前1年以内に被保険者期間がない人は、このみなし措置を利用できません。

【みなしの標準報酬月額】

保険料は実際の標準報酬月額で計算されますが、年金額の計算には従前の標準報酬月額を「みなしの標準報酬月額」として用います。

【対象となる期間】

3歳未満の子どもを養育する期間

みなし措置の手続きについて

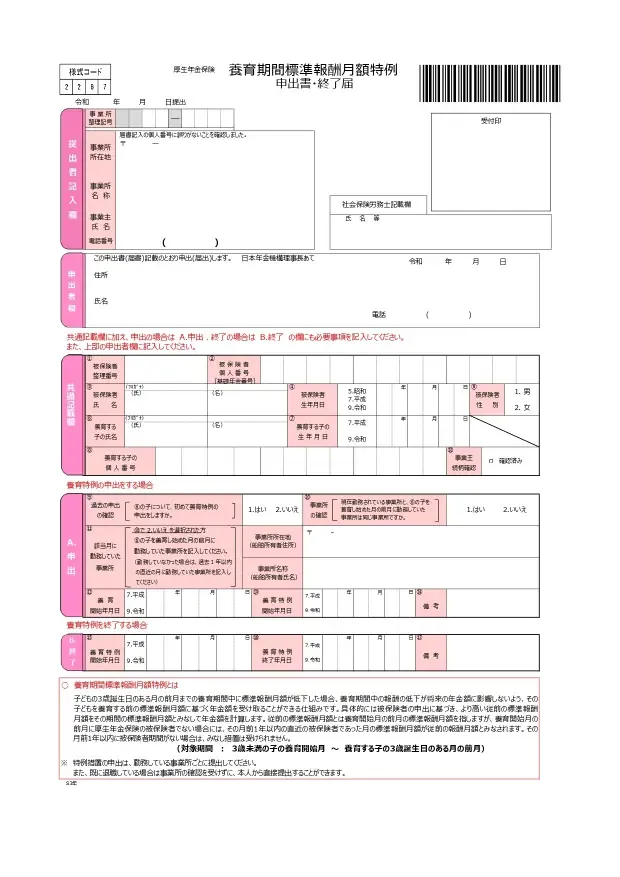

被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で事業所を管轄する年金事務所に提出します(郵送可)。

※申出日より前の期間については、申出月の前月まで2年間遡ることができます。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産したときは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

※国民年金に任意加入している人は対象になりません。

※出産には、早産、流産、死産を含みます。

【対象となる産前産後期間】

出産(予定)日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間)

【手続き】

出産6ヵ月前から届出できます。住民登録をしている市区町村に「国民年金被保険者関係届(申出書)を提出します(郵送可)。

【持参するもの】

□母子手帳

※郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付します。

※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類を添付します。

様式1 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書終了届

関連ページ

- 産前産後休業期間中や育児休業期間中に給与を受けていた場合は保険料免除にならないのですか?

- 夫が育児休業を取得した場合は厚生年金保険ではどのような扱いになりますか?

- 育児のために時短就労するなどで給与が下がった場合、標準報酬月額はどのように改定されるのですか?

- 産前産後(休業)や育児休業のための保険料免除の申出はいつ行いますか?

- 介護休業期間中については、なぜ保険料の免除や標準報酬月額のみなし措置がないのですか?

- 産前産後休業や育児休業期間中も保険料を納めるの?