令和4年度より年金額の改定が行われます。前年よりも0.4%減となります。

例えば、国民年金を満額で受け取っている方の月額は65,075円から64,816円、259円の減額となります。

ただでさえいろいろなものが値上がりしているのに、年金は少しずつ削られているようで、あまり良い気持ちはしないでしょう。減額を決めた人に文句でも言いたいところですが、この減額については、実はルールに従って実施しているものにすぎません。今回はそのルールを解説いたします。

この記事の目次

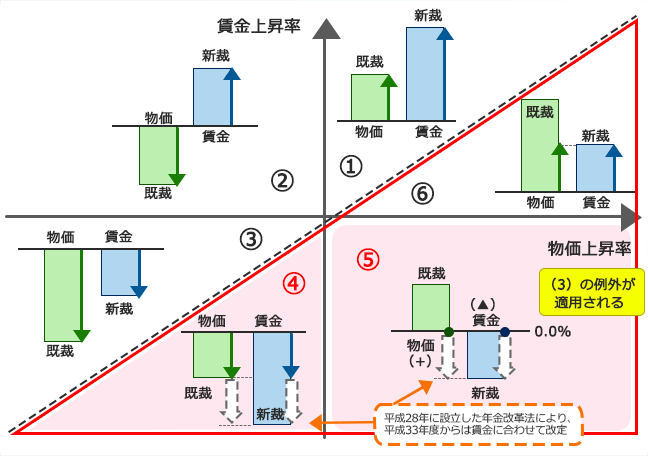

(1) 新規の年金を受け取る方は「賃金スライド」が使われる

新規に年金を受けとる方を新規裁定者と言います。年金は3年前の指標を用いて、その額を決定するので、新規裁定者はその年度中に達する年齢が67歳以下の方になります。

そもそも年金制度はご本人がお金を貯めるものではなく、現役世代が年金世代にお金を送る仕組みになっています。そのため、現役世代の賃金に増減があれば、年金世代にも影響することになります。これを賃金スライドと言います。

賃金スライドは名目手取り賃金変動率を用いて決まります。

名目手取り賃金変動率は、2~4年度前の3年度平均実質賃金変動率と前年の物価変動率、可処分所得割合変化率を用いて計算します。仕組みが複雑なので、イメージとして過去数年間の賃金の増減で決まると理解すれば良いでしょう。

2022年の賃金スライドは-0.4%と算出されています。

(2) 既に年金を受け取っている方は「物価スライド」が使われる

今度は、既に年金が支給されている方の年金額です。その年度に68歳以上になる方を既裁定者と言います。

年金は今を生きる人の制度なので、今の物価が年金額に影響することは当然と言えます。そのため既裁定者の年金改定には、年平均の全国消費者物価指数を参考にします。これを物価スライドと言います。

2022年の物価スライドは-0.2%です。

(3) 賃金下落時は、賃金スライドが物価スライドより優先される

さて、ここで例外があります。

- ・賃金スライドも物価スライドもプラスで、賃金スライドの方が、プラス幅が小さい。下記図⑥)

- ・賃金スライドも物価スライドもマイナスで、賃金スライドの方が、マイナス幅が大きい。(下記図④参照)

- ・賃金スライドがマイナスで、物価スライドがプラス(下記図⑤参照)

上記の際には既裁定者も賃金スライドが適用されるというルールが用いられます。なぜなら、上記の状況は物価の割に賃金を受け取れず、現役世代が苦しんでいます。その痛みが年金に反映されないのは、世代間の不公平感にも繋がりますし、何よりも年金財政に影響するからです。

※厚生労働省年金局「年金額の改定ルールとマクロ経済スライドについて(PDF:1.93MB)」より一部改変

年金とは、現役世代の賃金と世間の物価とのバランスで毎年決定されるということです。

2022年の改定では、まさにこの例外(上記図④)にあたります。賃金スライドがマイナスなので、新規裁定者も既裁定者も賃金スライドが適用され、-0.4%となります。

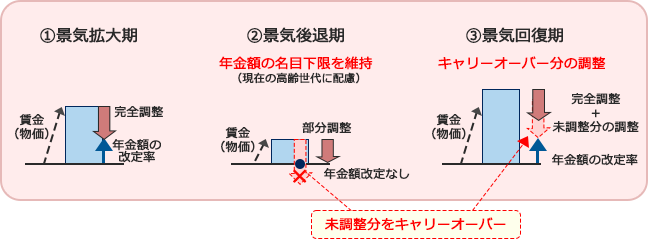

(4) 最後に「マクロ経済スライド」で調整する

最後に平均余命の伸びや現役世代の減少に合わせて、給付基準を調整します。これをマクロ経済スライドと言います。

仕組みとしては年金額の上昇を抑えるためのものなので、マクロ経済スライドを適用したことで年金額がマイナスになる場合は、年金額の改定は行われません。また、年金額が(3)までの計算で既にマイナスになる場合は、(3)の改定額が採用されます。

※厚生労働省年金局「年金額の改定ルールとマクロ経済スライドについて(PDF:1.93MB)」より

2022年は(3)で既にマイナスなので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。なおマイナスとなったマクロ経済スライドは次年度以降に持ち越され、経済回復期において調整がされます。よって、景気後退時の後の回復期は年金額が上がりにくくなります。

全体的に言えば、年金額は現役世代の賃金と物価で改定率が決まり、さらに将来を見込んだ調整がある、と理解しておけば良いでしょう。現在は賃金が下落傾向にありますので、年金もそれに合わせて改定されている、ということになります。