退職後の生活設計「わからない」等が背景 ~第2回年金広報検討会

厚生労働省は2019年3月8日、「第2回年金広報検討会」を開催した(座長は上田憲一郎・帝京大学経済学部経営学科教授)。議事は、年金広報の一つである「年金ポータル(仮称)の具体的内容について」と、「年金広報コンテストの基本的方向について」など。

第2回年金広報検討会では、年金ポータル(仮称)の背景となっている年金に関する国民の意識を明確にした。

【背景1】退職後の生活設計「わからない」「不安」

内閣府の「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」によると、退職後の生活設計について考えたことがない理由は、「将来の話なので、老後のことはわからない」が35%、「老後の生活設計の立て方がわからない」が13%、「老後の生活を考えると不安になるから」が11%と、退職後の生活設計について考えたことがない人の約6割が「わからない」「不安」と回答している。

内閣府の同調査では、退職後の生活設計について「全面的に公的年金に頼る」と回答した人が23%、「公的年金を中心とし、これに個人年金や貯蓄などを組み合わせる」と回答した人が55%で、合わせて約8割の人が老後の生活は公的年金が中心であると考えている。

【背景3】公的年金に対する若い人の関心が低い

内閣府の同調査によると、公的年金に関心を持ち始める年齢は、20未満4%、20~29歳16%、30~39歳17%、40~49歳19%、50~59歳19%、60歳以上11%と、関心がない12.4%と、若い人の関心が極めて低くなっている。

内閣府が同調査の中で「公的年金について関心がある事項」について聞いたところ、「自分が受け取れる年金はどのくらいか」が67%と最も高く、次いで「少子化、高齢化が進んでいく中で、将来の公的年金制度全体の姿はどのようなものになるのか」47.0%、「自分は年金をいつから受けとれるのか」39.2%、「自分の保険料負担はどうなっていくのか」26.0%などと、より自分の場合にあてはめて考えることが多くなっている。

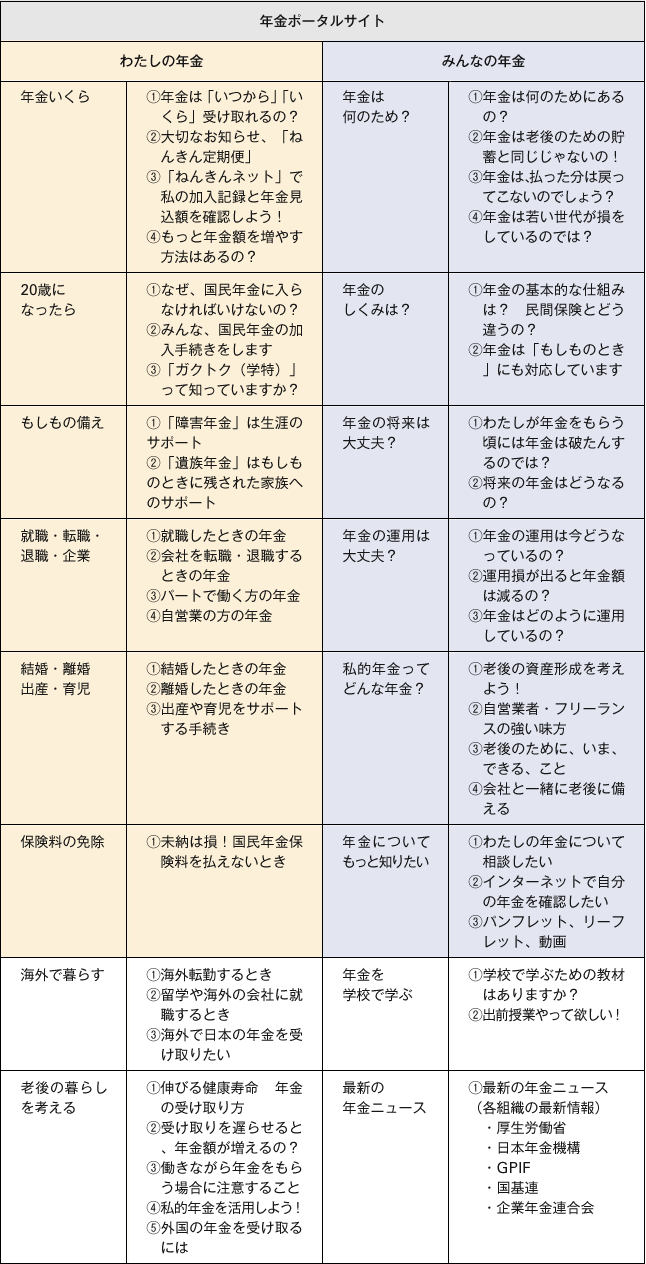

上記のような背景のもと、年金ポータル(仮称)を「わたしの年金」と「みんなの年金」の2種類に分けて考えると、サイト構成案は表4のようになる。ライフイベントごとに知りたいことを明確にし、アドバイスを行えるような構成とする。

デザインにはハードルが高いと思われがちな「年金」に対して、親しみやすいキャラクターややさしい色調を用いてイメージを和らげ、文字数を減らすなど「見やすさ」「わかりやすさ」を演出するとともに適切な表現で要点をわかりやすく伝える。

![]() 表4 年金ポータル(仮称)のサイト構成案

表4 年金ポータル(仮称)のサイト構成案