2少子高齢化による人口構造の変化にも対応

2少子高齢化による人口構造の変化にも対応

2019年度の年金額は0.1%のプラス改定

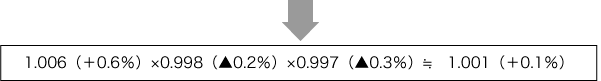

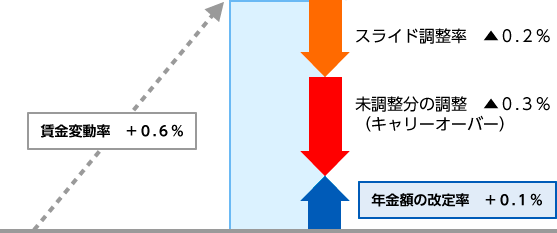

2019年度の年金額改定に用いる「物価変動率」は1.0%のプラスで、「賃金変動率(名目手取り賃金変動率)」は0.6%のプラスでした。

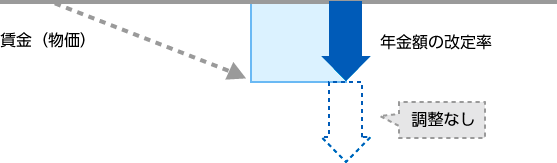

「物価も賃金も上昇」そして「物価の方が賃金より上げ幅が大きい」ということで、図4の❻に該当しますので、「新規裁定者・既裁定者とも賃金スライド」というルールが適用されます。ということは、新規裁定者・既裁定者とも2018年度の年金額に対して0.6%のプラス改定になるはずですが、実際には0.1%のプラス改定となりました。

0.5%分がマイナスになっているのはなぜでしょうか?

マクロ経済スライドによるスライド調整率とキャリーオーバー

0.5%分のマイナスは、「マクロ経済スライドによるスライド調整率」のマイナス0.2%と、「前年度までのマクロ経済スライドの未調整分」のマイナス0.3%です。それぞれ、どういうものかを見ていきましょう。

「マクロ経済スライド」とは?

将来の現役世代の保険料負担が重くなりすぎないよう、「平均余命の伸びに伴う給付費の増加」と「社会全体の公的年金制度を支える力(現役世代の人数)の変化」というマクロで見た給付と負担の変動に応じて、給付水準を自動的に調整する仕組み

マクロ経済スライドによるスライド調整率

平均余命が伸びることによって年金給付費は増大していきます。一方、現役人口が減少することによって保険料収入は縮小していきますし、増大する年金給付費を賄おうとすると保険料水準 はどんどん上昇し、将来の現役世代の負担が大きくなりすぎます。そこで、給付と負担を均衡させるための仕組みが「マクロ経済スライド」です。具体的な仕組みは次のとおりです。

【図5】マクロ経済スライドによるスライド調整のルール

①現役世代(労働人口)の減少割合を算出

前々年度以前の3年間における公的年金被保険者数の変動率の算出

<2019年度の場合>

2015年度~2017年度の公的年金被保険者数の変動率の平均 ➡ 0.1%

②受給世代の高齢化を考慮

平均余命の伸び率を一定率で設定 ➡ ▲0.3%

③スライド調整率の算出

①(現役世代の減少)と②(平均余命の伸び)を掛け合わせ

<2019年度の場合>

①1.001(+0.1%)× ②0.997(▲0.3%)≒ 0.998 ➡ ▲0.2%

前年度までのマクロ経済スライドの未調整分

上記により、2019年度の「「マクロ経済スライドによるスライド調整率」がマイナス0.2%であることがわかったかと思います。では、「前年度までのマクロ経済スライドの未調整分」のマイナス0.3%とはなんでしょうか?

マクロ経済スライドには、次のような「名目下限措置」というものがあります。

「名目下限措置」とは?

マクロ経済スライドによるスライド調整率が、賃金や物価の変動率を上回った場合、そのままマクロ経済スライドを実施すると、年金額が引き下げられることになります。そこで、年金額が大幅に減額されないよう年金受給者に配慮して、次のような措置がとられます。

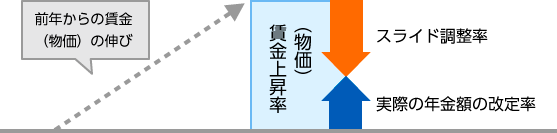

【図6】名目下限措置

◆賃金・物価の伸びが小さい場合

➡ スライド調整率による調整が行われるが、減額までは行わず、年金額は据置き

◆賃金・物価が下落した場合

➡ スライド調整率による調整は行われない(賃金・物価のマイナススライドのみ)

したがって、賃金・物価の伸びが小さい場合はマクロ経済スライドによる調整の効果が限定的になりますし、賃金や物価が下落した場合には効果そのものがなくなりますが、このような状況が続きますと、マクロ経済スライドの目的が果たせず、将来の現役世代の負担が過重になってしまいます。

そこで、名目下限措置は維持しつつ、調整しきれない分を翌年度以降に繰り越し、賃金や物価の変動がプラスになったときに調整する仕組み(キャリーオーバー)が2018年度から導入されました。

この「未調整分」が2018年度までの累計でマイナス0.3%になっていたというわけで、2019年度の年金額の改定について整理してみますと、次のようになります。

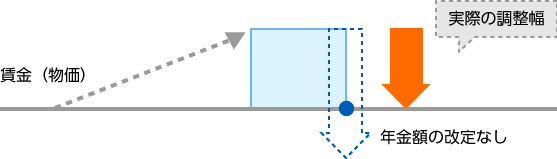

●物価変動率1.0%

●賃金変動率(名目手取り賃金変動率)0.6%

➡「物価>賃金>0」なので、新規裁定者・既裁定者とも賃金スライドを適用

●マクロ経済スライドによるスライド調整率 ▲0.2%

●前年度までのマクロ経済スライドの未調整分▲0.3%

➡ 2019年度の年金額は、2018年度に対して0.1%のプラス改定

【図7】2019年度の年金額改定のイメージ

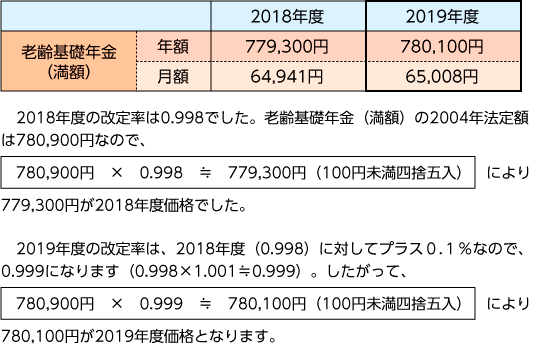

【コラム】老齢基礎年金額に見る2019年度の年金額改定

新規裁定者(67歳以下)の老齢基礎年金

1.将来にわたって年金財政の均衡を図るため、年金額の改定では「マクロ経済スライド」による調整が行われる

2.「マクロ経済スライド」による調整がしきれない分は、翌年度以降に繰り越し(キャリーオーバー)される

-

② 少子高齢化による人口構造の変化にも対応