前回の記事では、「繰下げ受給」を検討する際のポイントについて解説しました。繰下げ受給は、本来65歳から受給する年金を、最大で70歳まで繰り下げて増額した年金を受給できる制度です。今回は、繰下げ受給を待機している間に亡くなったら、年金はどうなるのかについて説明します。

1遺族が未支給年金として請求する

支給されるのは待機していた期間にかかわらず本来の年金額

本来65歳から受給する年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、受給の開始を1ヵ月繰り下げるごとに0.7%増額されます。繰り下げることができるのは60ヵ月(5年)が上限になっており、60ヵ月繰り下げて70歳から受け取る場合は、42%(=0.7%×60ヵ月)増額されることになります。

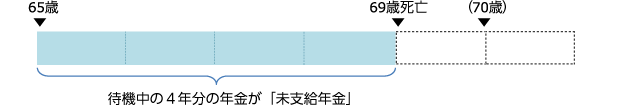

繰下げ受給をするつもりで65歳になった以降も受給手続きをしないでいた間(繰下げ受給の待機中)に死亡した場合、死亡した本人が受給できるはずだった年金は「未支給年金」として遺族が請求することができます。

※未支給年金とは、亡くなった人が本来もらえるはずの(亡くなったためにもらうことのできない)年金をいいます。

※未支給年金を請求できる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた(生計維持関係ではありません)、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等内の親族です。(①~⑦は請求できる順位)

ここからは、Cさんを例にとって解説していきましょう。

【事例1】繰下げ受給待機中の死亡と未支給年金①

Cさん:老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げして70歳から受給するつもりで待機中に69歳で死亡

●Cさんの本来の年金額(年額)

老齢基礎年金:78万円 老齢厚生年金:122万円 合計 200万円

●Cさんの遺族が請求できる未支給年金

200万円(Cさんの本来の年金額)× 4年分 = 800万円

Cさんは生きていれば70歳から42%増額した年額284万円の年金を受け取るはずでしたが、遺族が請求する未支給年金はそれとは関係ありません。Cさんが65歳から69歳で亡くなるまでもらえるはずであった本来の年金額を未支給年金として遺族が請求することになります。

65歳以降も働いていると未支給年金が少ない場合も

Cさんが老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰り下げることができていたのは、Cさんが65歳以降も働いていて収入を得ていたからなのかもしれません。その場合、Cさんがもらっていた給料の額によっては、Cさんの老齢厚生年金は在職老齢年金の仕組みにより一部または全部が支給停止となっていた可能性があります。

Cさんが一定の給料を得ていた場合の事例を見てみましょう。

【参考】65歳からの在職老齢年金の年金額の調整の仕組み

①老齢基礎年金は給料の額にかかわらず全額支給される

②老齢厚生年金の基本月額(年金月額)と月収(総報酬月額相当額)の合計額が47万円に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される

③老齢厚生年金の基本月額(年金月額)と月収(総報酬月額相当額)の合計額が47万円を超える場合は、月収の増加2に対して年金額1が支給停止される

支給停止額 = (年金月額+総報酬月額相当額-47万円)× 1/2 × 12月分

※65歳以上の在職老齢年金と60~64歳の在職老齢年金では、年金額の調整の仕組みが異なっています。くわしくは、ねんきんABC「働きながら年金はもらえるの?」などを参照してください。

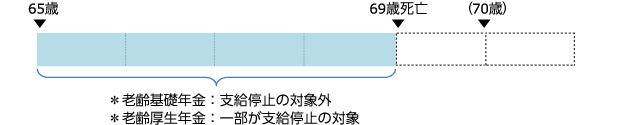

【事例2】繰下げ受給待機中の死亡と未支給年金②

Cさん:老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げして70歳から受給するつもりで待機中に69歳で死亡

●Cさんの本来の年金額(年額)

老齢基礎年金:78万円 老齢厚生年金:122万円 合計 200万円

老齢厚生年金の基本月額(年金月額):122万円÷12月=10.17万円

※計算式がわかりやすいように基本月額(年金月額)は10万円とします。

●Cさんの給料(65歳から69歳で亡くなるまで)

月収:44万円(賞与なし) ➡ 総報酬月額相当額:44万円

●Cさんの老齢厚生年金

年金月額(10万円)と総報酬月額相当額(44万円)の合計額が47万円を超えているので一部が支給停止となる

支給停止額=(10万円+44万円-47万円)× 1/2 × 12月分 = 42万円

➡ Cさんの老齢厚生年金: 122万円 - 42万円 = 80万円

●Cさんの遺族が請求できる未支給年金

①老齢基礎年金 : 78万円 × 4年分 = 312万円

②老齢厚生年金 : 80万円 × 4年分 = 320万円

① + ② = 632万円

Cさんの場合、この事例の計算上、給料が月額575,000円を超えていると(賞与なし)、老齢厚生年金は全額が支給停止となります。したがって未支給年金も生じません(老齢基礎年金は全額が支給されます)。

繰下げ受給の待機中に死亡した場合の未支給年金については、亡くなった人が65歳以降も働いていたかどうかで減額される可能性があることに留意しておきましょう。

1.繰下げ受給をするつもりの人が待機をしている間に死亡した場合、未支給の年金は遺族が請求することができる

2.遺族が請求する未支給年金の額は、増額されない本来の年金額がベースとなる

3.死亡した人が待機中に働いていた場合、未支給年金の対象となる老齢厚生年金は、支給停止により本来の年金額より少なくなっている可能性がある

① 遺族が未支給年金として請求する