厚生年金保険に加入していた人が受け取る老齢厚生年金には、一定の要件を満たしている場合に加算される「加給年金額」という制度があります。どのような条件の人の年金に加算されるのでしょうか。今回は「加給年金額」について、わかりやすく解説します。

1年金における「家族手当」のようなもの

加給年金額が加算されるための2つの条件

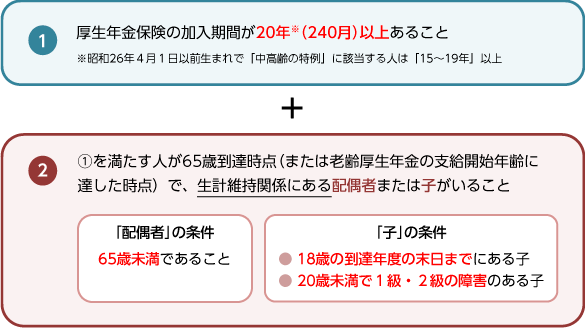

加給年金額は、老齢基礎年金にはない、老齢厚生年金だけにある制度です。加給年金額が加算される条件は、大きく言うと、①厚生年金保険の加入期間が20年以上あることと、②生計維持関係にある配偶者または子がいることという2点で、年金における「家族手当」のようなものと言えます。

それぞれの条件をくわしく見ると、次のとおりとなります。

【図表1】加給年金額が加算されるための条件

図表1の②の「生計維持関係」については、【第7回】『「生計を維持されている」とは?』でくわしく解説していますが、整理すると図表2のようになります。

【図表2】「生計維持関係」の要件

| 生 計 維 持 関 係 |

生計を同じくしていること(生計同一要件) ● 住民票上、同一世帯である場合 ● 住民票上、世帯は別であるが住所が同一である場合 ● 住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし家計を一にしている場合 ● 単身赴任や就学などにより住所が住民票上異なっているが、経済的な援助や定期的な音信・訪問が行われている場合 |

|

収入が一定未満であること(収入要件) ● 前年の収入が850万円未満、もしくは前年の所得が655.5万円未満である場合 ● 定年退職等により近い将来(概ね5年以内)、収入または所得が上記に該当することが見込まれる場合 |

配偶者の加給年金額は支給が停止される場合があることに要注意

加給年金額は、上記のとおり、生計維持関係にある配偶者または子がいる場合に加算されます。加算額はどれくらいなのか、まず配偶者の加給年金額について見てみましょう。

配偶者の加給年金額は年額224,900円(2020年度価格)が基本で、さらに、年金受給権者の生年月日に応じて特別加算があります。

【図表3】配偶者の加給年金額(2020年度価格)

| 年金受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加算額の合計 (加給年金額+特別加算額) |

|---|---|---|

| 1934(昭和 9年)4月2日~1940(昭和15)年4月1日 | 33,200円 | 258,100円 |

| 1940(昭和15年)4月2日~1941(昭和16)年4月1日 | 66,400円 | 291,300円 |

| 1941(昭和16年)4月2日~1942(昭和17)年4月1日 | 99,600円 | 324,500円 |

| 1942(昭和17年)4月2日~1943(昭和18)年4月1日 | 132,700円 | 357,600円 |

| 1943(昭和18年)4月2日~ | 166,000円 | 390,900円 |

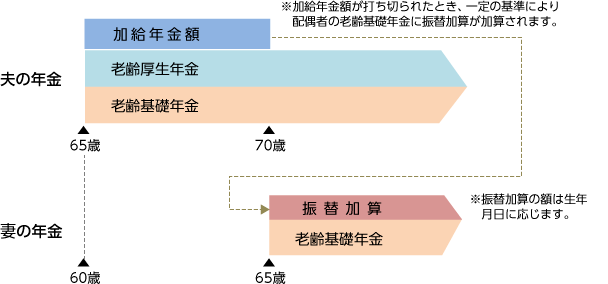

配偶者の加給年金額は、図表1の②のとおり、配偶者が65歳未満であることが条件です。たとえば、年金受給権者が老齢厚生年金を受けられる65歳に到達したときに配偶者が60歳であれば、配偶者が65歳になるまで加給年金額が加算されます(事例1参照)。配偶者が65歳に到達したときには、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算される場合があります(次項で解説します)。

【事例1】配偶者の加給年金額が加算される事例

夫 : 厚生年金保険の加入期間が20年以上あり

65歳に到達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給

妻 : 夫より5歳年下の自営業者(年収500万円程度)

ただし、次のいずれかに該当するときには、配偶者の加給年金額は支給が停止されますので、注意してください。

● 配偶者が厚生年金保険の加入期間が20年以上ある場合

● 配偶者が障害厚生年金、障害基礎年金、共済組合の退職・障害給付など一定の年金給付を受けることができる場合

子の加給年金額は対象となる子の数に応じて加算される

次に、子の加給年金額について見てみましょう。

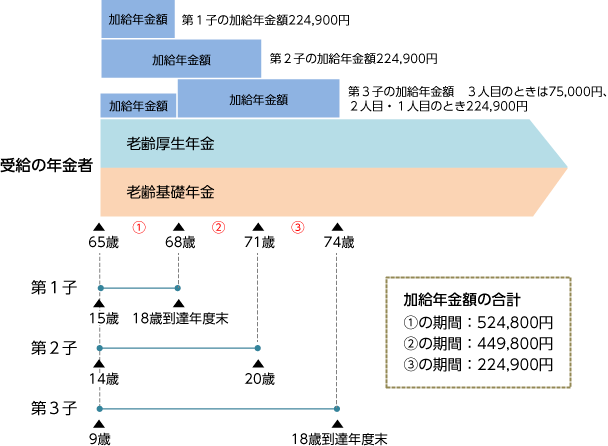

子の加給年金額は、対象となる子の数に応じて加算されます。1人目・2人目は配偶者と同じ年額224,900円、3人目以降は年額75,000円(2020年度価格)です。

【図表4】子の加給年金額(2020年度価格)

| 子の数 | 加給年金額 |

|---|---|

| 1人目・2人目の子 | それぞれにつき224,900円 |

| 3人目以降の子 | それぞれにつき75,000円 |

子の加給年金額は、図表1の②のとおり、子が「18歳の到達年度の末日までにある」か「20歳未満で1級・2級の障害のある」ことが条件です。子がその条件を満たしている間、加給年金額が加算されます(事例2参照)。

【事例2】子の加給年金額が加算される事例

受給者 : 厚生年金保険の加入期間が20年以上あり

65歳に到達し、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給

※配偶者なし

第1子 : 受給者65歳到達時に15歳

第2子 : 受給者65歳到達時に14歳・2級の障害あり

第3子 : 受給者65歳到達時に9歳

1.厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、一定の要件を満たす生計維持関係にある配偶者または子がいる人の老齢厚生年金には加給年金額が加算される

2.配偶者の加給年金額は、配偶者が一定の年金給付を受けることができる場合は、支給停止される

-

① 年金における「家族手当」のようなもの