3自営業者が「納め方」で増やす

付加年金を利用する

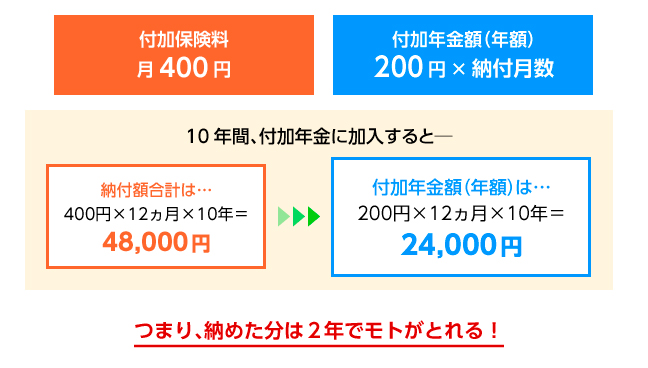

付加年金とは、自営業者(第1号被保険者)が毎月払う国民年金の保険料にプラスして、400円の付加保険料を払うことで将来もらえる年金額が増える仕組みのことです。

いくら年金額が増えるかというと、「付加保険料(400円)を納めた月数×200円」です。

【図3】

付加年金に加入できるのは、第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者(下記参照)です(ただし国民年金基金に加入している人は加入できません)。

付加年金は、保険料を納めるときは国民年金の保険料とセットになり、年金として受け取るときも国民年金(老齢基礎年金)と必ずセットになります。したがって、国民年金の保険料を払っていなければ付加年金に加入できないし、老齢基礎年金の受給権がないと付加年金も受けられないことに注意しましょう。

1.付加年金は、納めた保険料のモトが2年でとれる。

2.付加年金は、保険料を納めるのも年金として受け取るのも、国民年金とセット。

60歳を過ぎてから任意加入する

国民年金(老齢基礎年金)は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)保険料を納めた場合に満額が支給されますが、未納期間があるとその分が減額されます。逆にいうと、保険料の納付期間を増やすことによって年金額を満額に近づけることができるわけです。

国民年金への強制加入を義務づけられている期間(20歳から60歳になるまで)を越えて、年金額を増やしたり受給資格期間を満たすために60歳を過ぎてからも保険料を納めることを「任意加入」といいます。

任意加入できるのは、納付月数が通算して480月になるまで(老齢基礎年金が満額になるまで)です。

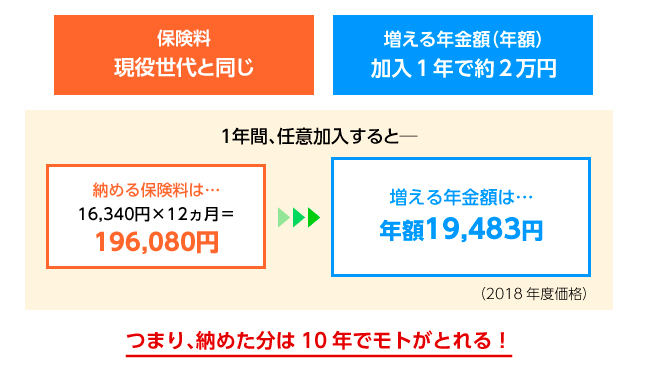

【図4】

【コラム】

任意加入できる人

〇日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

〇昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人(ただし、受給資格期間を満たしていない人に限る)

※老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は任意加入できません。

※被用者年金に加入している場合は、70歳以降も任意加入できます(高齢任意加入)。

※付加年金に加入することもできます。

〈事例〉

まもなく60歳になる自営業のAさん。会社員経験もあり、国民年金と厚生年金の加入期間は全部で30年(360月)となる。老齢基礎年金の額を増やすために、60歳から65歳になるまでの5年間(60月)、任意加入しようと考えている。

(※年金額・保険料は2018年度価格)

①Aさんが任意加入しない場合の65歳からの老齢基礎年金(年額)

➡ 779,300円(満額)× 360月/480月 = 584,475円

②Aさんが5年間(60月)の任意加入期間中に支払う保険料の総額

➡ 16,340円 × 60月 = 980,400円

③Aさんが任意加入した場合の65歳からの老齢基礎年金(年額)

➡ 779,300円(満額)× 420月/480月 = 681,888円

④任意加入したことにより増えた年金額(③-①)

➡ 681,888円 - 584,475円 = 97,4133円

⑥任意加入したAさんが65歳から75歳になるまでに受け取った増額分(④×10年)

➡ 97,413円 × 10年 = 974,130円 (ほぼ②の額)

⇒ 約10年受給することで、任意加入で納めた保険料のモトがとれる!

⇒ 10年以上長生きすることで、その分トクすることになる!

1.任意加入を1年間すると、年金額(年額)を約2万円増やすことができる。

2.任意加入で納めた保険料は約10年でモトをとることができる。

- ② サラリーマンが「納め方」で増やす

-

③ 自営業者が「納め方」で増やす