ご質問に関するご回答【ご質問】障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?

障害等級は重度のものから第1級~第14 級に分けられていますが、障害年金の対象となるのは障害認定基準で、障害基礎年金が1級から2級まで、障害厚生年金が1級から3級までです(4級以下は一時金として障害手当金)。それぞれの認定基準は国(厚生労働省)により定められており、障害年金の受給には医師の診断書等が必要となります。

第1級認定基準(2022(令和4)年1月1日改正)※内部障害除く)

| 1 | 次に掲げる視覚障害 |

| イ 両眼の視力和がそれぞれ0.03以下のもの | |

| ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |

|

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |

|

| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の |

| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |

| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |

| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |

| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |

| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同定度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |

| 10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |

| 11 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認めらえる程度のもの |

第2級認定基準(2022(令和4)年1月1日改正)※内部障害除く)

| 1 | 次に掲げる視覚障害 |

| イ 両眼の視力和がそれぞれ0.07以下のもの | |

| ロ 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |

|

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |

|

| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |

| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |

| 4 | そしゃくの機能を欠くもの |

| 5 | 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |

| 6 | 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの |

| 7 | 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの |

| 8 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 9 | 1上肢のすべての指を欠くもの |

| 10 | 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |

| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |

| 12 | 1下肢の機能に著しい障害を有するもの |

| 13 | 1下肢を足関節以上で欠くもの |

| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |

| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |

| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |

| 17 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |

第3級認定基準(2022(令和4)年1月1日改正)※内部障害除く)

| 1 | 次に掲げる視覚障害 |

| イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの | |

ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの |

|

ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの |

|

| 2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |

| 3 | そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |

| 4 | 脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの |

| 5 | 1上肢の三大関節のうち、2関節の用を廃したもの |

| 6 | 1下肢の三大関節のうち、2関節の用を廃したもの |

| 7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |

| 8 | 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの |

| 9 | おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの |

| 10 | 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |

| 11 | 両下肢の10趾(し)の用を廃したもの |

| 12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

| 13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

| 14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |

障害手当金(厚生年金保険 2022(令和4)年1月1日改正)※内部障害除く)

| 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの |

| 2 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |

| 3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |

| 4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの、または、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの、もしくは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの |

| 5 | 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |

| 6 | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |

| 7 | そしゃくの機能に障害を残すもの、または、言語の機能に障害を残すもの |

| 8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |

| 10 | 1上肢の三大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |

| 11 | 1下肢の三大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |

| 12 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

| 13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |

| 14 | 1上肢の2指以上を失ったもの |

| 15 | 1上肢のひとさし指を失ったもの |

| 16 | 1上肢の3指以上の用を廃したもの |

| 17 | ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの |

| 18 | 1上肢のおや指の用を廃したもの |

| 19 | 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |

| 20 | 1下肢の5趾の用を廃したもの |

| 21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

| 22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

障害年金では、障害の原因となった傷病の初診日より1年6ヵ月以上経過した日を障害認定日とし、障害認定日の翌月より障害年金を受け取ることができます。

精神の障害について

精神の障害は多様ですが、原因、症状、治療、経過、日常生活の状況などから総合的に認定され、日常生活のすべてに介護を必要とするような状態を1級、日常生活が著しい制限を受けている場合は2級、労働が著しい制限を受けている場合は3級と見なされます。

| 年金の種類 | 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|---|

| 障害基礎年金 障害厚生年金 |

1級 |

精神の障害であって、1級身体障害と同定度と認められる程度のもの |

| 2級 | 精神の障害であって、2級身体障害と同定度と認められる程度のもの | |

| 障害厚生年金 | 3級 |

精神に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

| 障害手当金 |

精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |

【対象区分】

〇統合失調症・統合失調型障害及び妄想性障害

〇気分(感情)障害

〇知的障害

〇発達障害

なお、厚生労働省では2016(平成28)年9月に「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を公表しています。

認定方法について

障害の程度の認定は、診断書やX線フィルム等により行われます。これら診断書だけでは認定困難な場合や、傷病名と現症や日常生活状況がかけ離れている場合は再診断のうえ、療養の経過、日常生活状況等の調査、検診等、客観的情報を収集することで再審査を行います。

本人の申立てや記憶に基づいた、裏付けのない受診証明だけでは判断を行わないのが原則です。

併合等認定基準について

2つ以上の障害がある場合は、併合(加重)認定または総合認定または差引認定を行います。

【併合(加重)認定】

〇障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある。

〇新たな障害(「後発障害」)が加わることにより「はじめて2級」による障害基礎年金または障害厚生年金を支給する事由が生じた。

〇1級または2級の障害年金受給者に、さらに障害年金を支給すべき事由が生じた。

※同一部位に複数障害がある場合や、併合認定結果が定められている等級内容から逸脱されている場合は、明示されている等級を超えることはできません。

併合(加重)認定では併合(加重)認定表が使われます。

【総合認定】

内科的疾患が2つ以上ある場合は、総合的に認定します。

【差引認定】

障害認定の対象とならない障害(「前発障害」)と同一部位に新たな障害(「後発障害」)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発の障害の程度を差引いて認定します。この場合、「はじめて2級による年金」に該当する人は差引認定の対象にはなりません。

症状が重度化した場合について

症状が重度化し、障害等級が上がった場合は、毎年1回の現況届に添付する診断書に基づき年金額の改定を請求することができます。障害等数が下がった場合も年金額の改定が行われます。

【改定請求の時期】

障害年金の受給権を得た日(または前回改定決定の審査があった日)から1年以上経過していなければ改定請求できません。

なお、3級の障害厚生年金を受けている人が65歳以上になった場合は、改定請求できません。ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

【改定後の障害年金の受取り】

改定の決定が行われた翌月より新たな年金額を受け取ることができます。

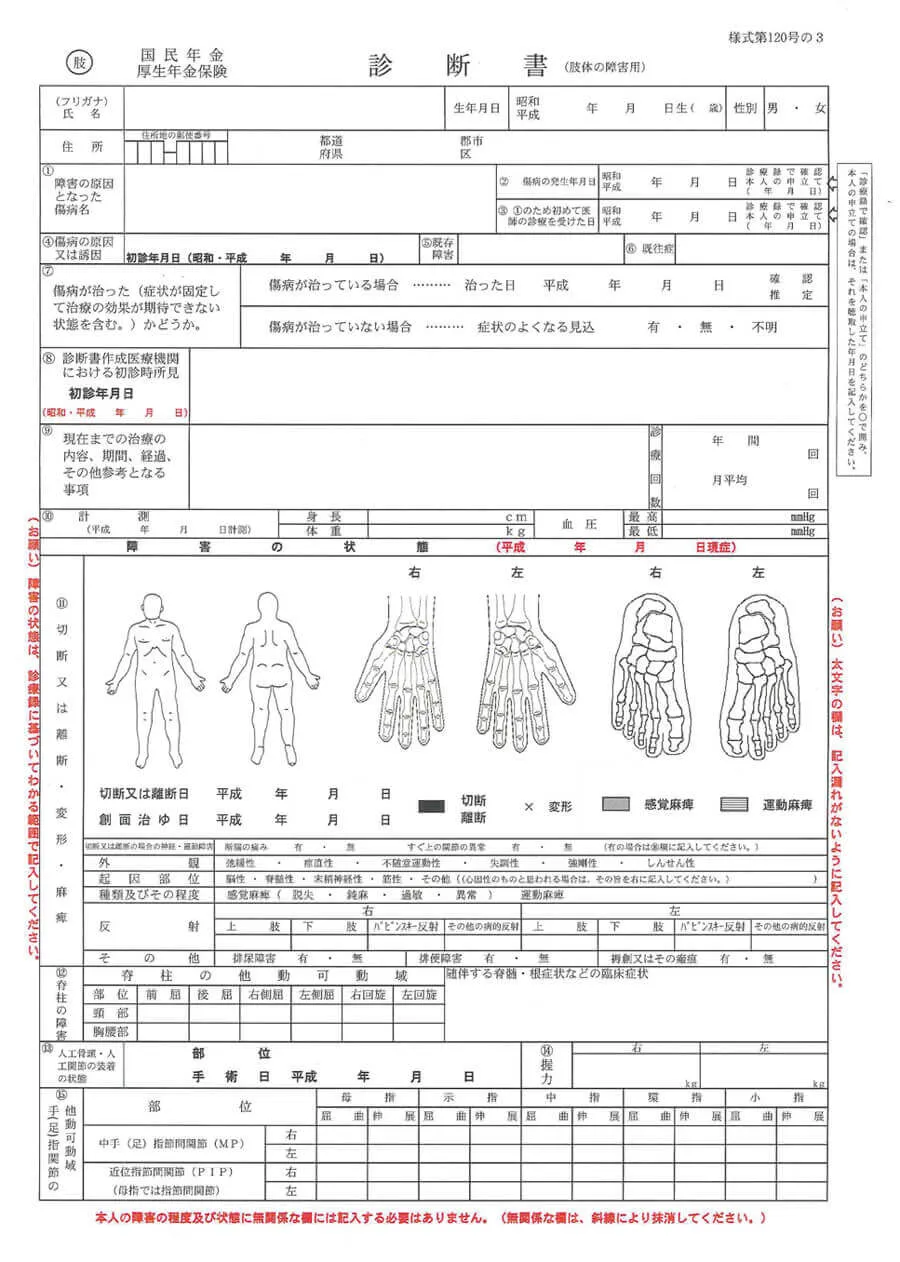

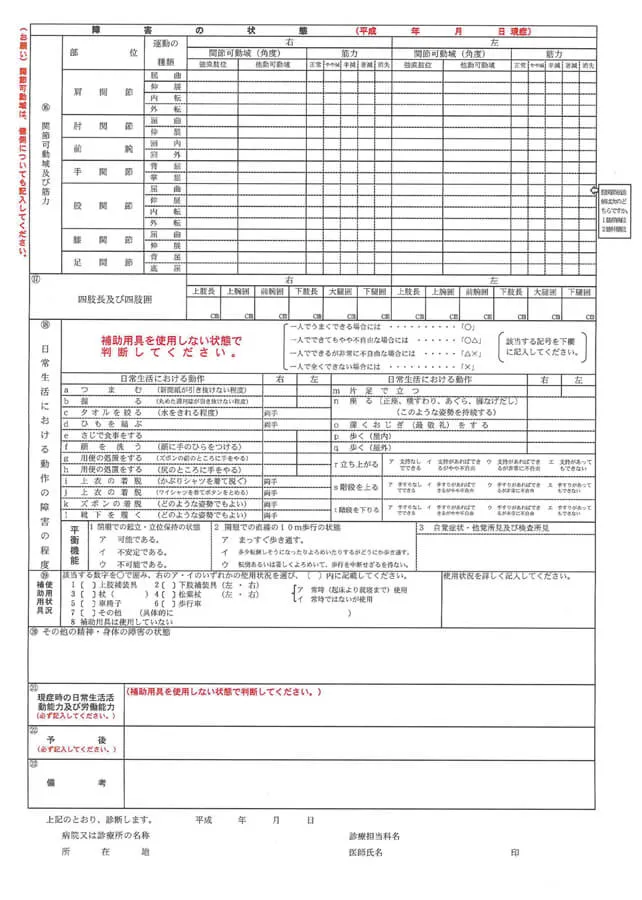

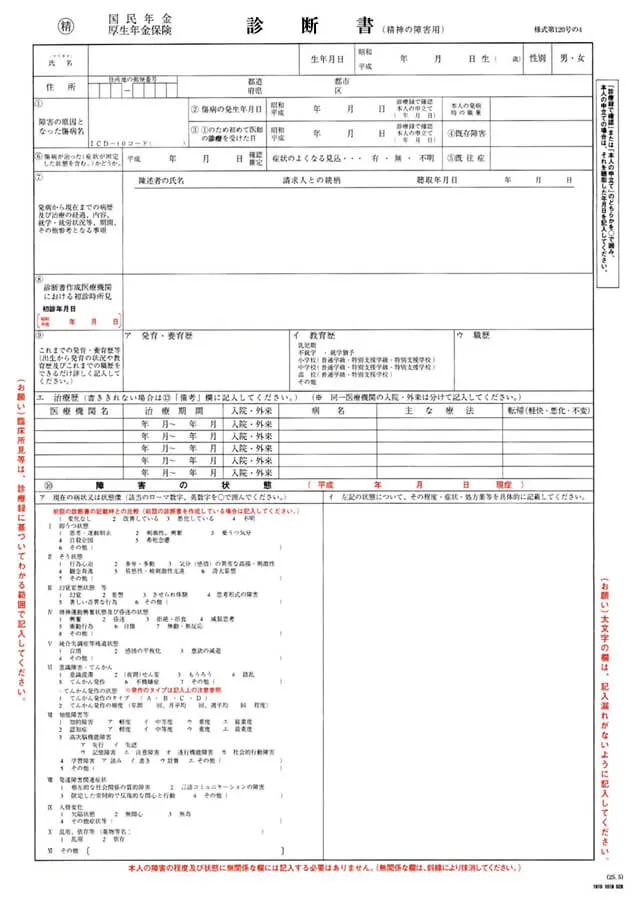

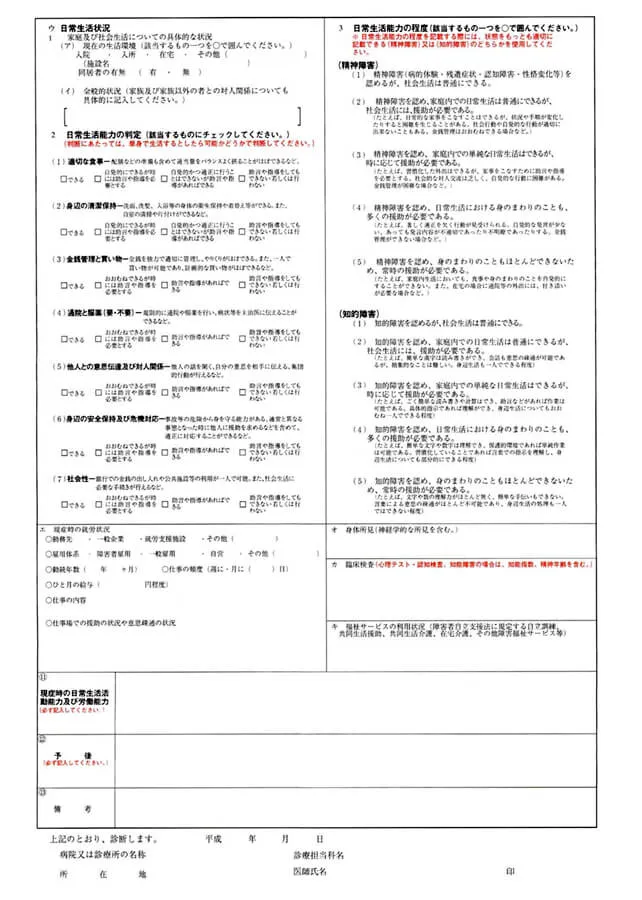

*診断書には「眼の障害用」「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」「肢体の障害用」「精神の障害用」「呼吸器疾患の障害用」「循環器疾患の障害用」「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」「血液・造血器・その他の障害用」があります。

様式1 診断書(肢体用)

様式2 診断書(精神用)

関連ページ

- どんな年金がもらえるの?

- 複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?

- 平成27年9月まで公務員を対象とした職域加算は平成27年9月以降支給されないのですか?

- 障害年金の認定にはどのような基準が設けられていますか?

- 子どもがいない第1号被保険者の妻は、夫が亡くなっても何も給付されないのですか?

- 中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算の具体的な支給額は?

- 所得があると障害年金は減額になりますか?

- 国民年金へ加入が任意だったときに任意加入しなかった人は障害年金の対象にならないのですか?

- 障害年金の受給権が発生した後で結婚し子どもを持った場合は、配偶者や子どもの加算の対象になりますか?

- 障害年金はいくらもらえるの?